3. 【データで確認】厚生年金「月20万円以上」の割合

本章では、厚生年金(国民年金部分を含む)の受給額分布を見てみましょう。

3.1 厚生年金:受給額ごとの人数

- 1万円未満:4万4420人

- 1万円以上~2万円未満:1万4367人

- 2万円以上~3万円未満:5万231人

- 3万円以上~4万円未満:9万2746人

- 4万円以上~5万円未満:9万8464人

- 5万円以上~6万円未満:13万6190人

- 6万円以上~7万円未満:37万5940人

- 7万円以上~8万円未満:63万7624人

- 8万円以上~9万円未満:87万3828人

- 9万円以上~10万円未満:107万9767人

- 10万円以上~11万円未満:112万6181人

- 11万円以上~12万円未満:105万4333人

- 12万円以上~13万円未満:95万7855人

- 13万円以上~14万円未満:92万3629人

- 14万円以上~15万円未満:94万5907人

- 15万円以上~16万円未満:98万6257人

- 16万円以上~17万円未満:102万6399人

- 17万円以上~18万円未満:105万3851人

- 18万円以上~19万円未満:102万2699人

- 19万円以上~20万円未満:93万6884人

- 20万円以上~21万円未満:80万1770人

- 21万円以上~22万円未満:62万6732人

- 22万円以上~23万円未満:43万6137人

- 23万円以上~24万円未満:28万6572人

- 24万円以上~25万円未満:18万9132人

- 25万円以上~26万円未満:11万9942人

- 26万円以上~27万円未満:7万1648人

- 27万円以上~28万円未満:4万268人

- 28万円以上~29万円未満:2万1012人

- 29万円以上~30万円未満:9652人

- 30万円以上~:1万4292人

公的年金収入が「月額20万円以上」に達しているのは、厚生年金受給権者のうちわずか16.3%にとどまります。

8割以上の人がひと月20万円未満となっているのが実情です。年金収入は世帯単位で考える必要もありますが、公的年金だけで安定した生活を送るためには、自助努力による備えが欠かせません。

なお、この数字は、あくまで厚生年金を受給している人のなかでの割合です。国民年金のみを受給している方々も含めて全体を見渡すと、年金月額が「月額20万円以上」となる人の割合は、さらに低くなると考えられます。

4. 働き続けるシニアが増えている!年金制度改正のポイント

内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の就業者数と就業率はいずれも上昇傾向に。

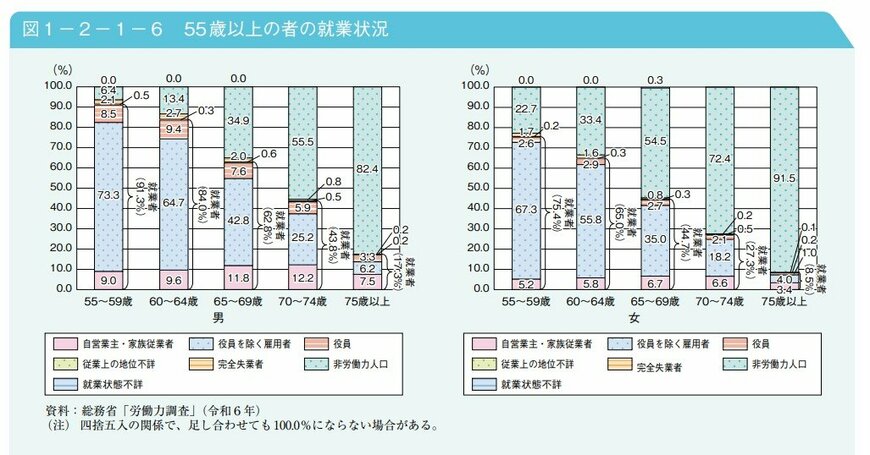

男女別に見た、各年齢層での就業者の割合は以下の通りです。

- 65~69歳:男性62.8%、女性44.7%

- 70~74歳:男性43.8%、女性27.3%

- 75歳以上:男性17.3%、女性8.5%

一般的な年金受給スタート年齢である「65歳以降」も、働き続けるシニアは増加中です。

なお、2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」には、在職老齢年金制度の見直しが盛り込まれました。

これにより、2026年4月から、厚生年金をもらいながら働く際に「年金が減額される基準額」が月51万円(※2025年度の金額)から62万円へ引き上げられます。

収入増による年金カットを懸念していたシニアの「働き控え」が緩和され、より柔軟な働き方が可能になると期待されており、厚生労働省の試算では、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになるとされています。

5. まとめにかえて

ここまで、公的年金の受給額について確認得をしてきました。

毎月20万以上の年金額が受給できるのは2割弱。今や将来の生活費をイメージしたときに、「年金だけでは不足するかもしれない」と感じた方は多いのではないでしょうか。

今の現役世代にとっては、毎月20万無くても生活はできると考える人もいるかもしれませんが、健康で長生きできるかどうか確証もありません。万が一のことがあれば、想定していたよりも多くお金がかかってしまう可能性もあります。

そのため、見えないリスクや必要な費用をあらかじめイメージしておき、早い段階から準備しておけると良いですね。

年金額の確認や生活費の見直しは早めが安心。気になる点があれば、年金記録や年金定期便をチェックし、必要に応じて年金相談も活用して賢い家計管理につなげていきましょう。