朝晩の冷え込みが増し、冬の足音が聞こえてくる11月となりました。 年末が近づくとともに、来年以降の将来の生活設計について考える機会が増える方も多いのではないでしょうか。 老後の生活を支える柱となるのが、日本の公的年金制度です。

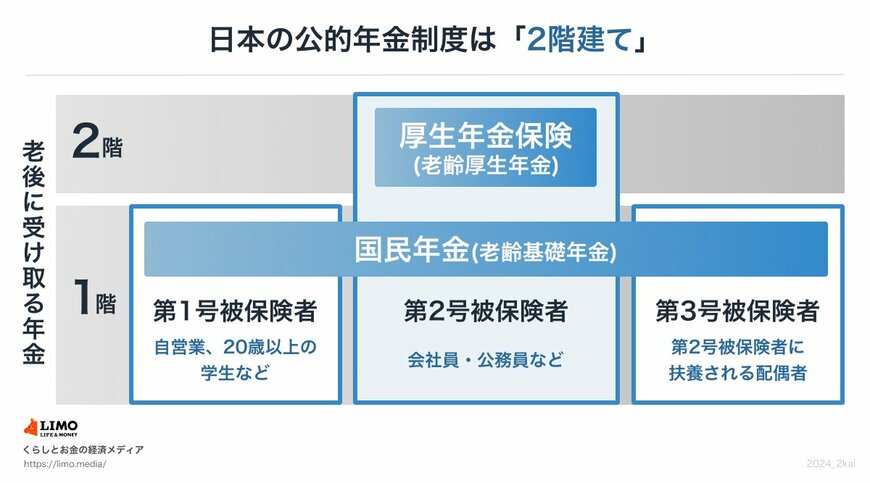

公的年金は、すべての国民が加入する「国民年金」と、会社員や公務員などが上乗せで加入する「厚生年金」の2階建て構造です。

しかし、ご自身が将来いくら年金を受け取れるのか、制度の詳細について具体的に把握している人は少ないかもしれません。 将来受け取る年金額を正確に把握することは、老後の生活費や貯蓄計画を立てる上で非常に重要となります。

本記事では、公的年金の基本的な仕組みから、厚生年金・国民年金それぞれの年齢別平均年金月額を詳細なデータをもとに解説します。 データからは、世代や働き方による受給額の具体的な違いが見えてきます。

ご自身の老後資金計画を見直すための第一歩として、ぜひご一読ください。 この機会に、ご自身の年金受給額について深く理解し、未来に向けた備えを万全にしましょう。

1. 公的年金の仕組みを振り返る

日本の公的年金制度を確認しましょう。

1.1 1階部分:国民年金

- 加入者:日本に住む20歳以上から60歳未満の全ての人が原則加入

- 保険料:全員一律

- 受給額:保険料を40年間欠かさず納めれば満額

1.2 2階部分:厚生年金

- 加入者:会社員や公務員、またパートで特定適用事業所に働き一定要件を満たした方が、国民年金に上乗せで加入

- 保険料:収入に応じて(上限あり)変わる

- 受給額:加入期間や納めた保険料により個人差あり

日本の年金は国民年金と厚生年金の2階建てです。

国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が原則加入し、保険料は一律です。

一方で厚生年金は会社員や公務員などが国民年金に上乗せして加入し、収入に応じた保険料を支払うという違いがあります。