政府が少子化の流れを食い止めるために打ち出した「こども未来戦略」。その柱となるのが、2026年度から段階的に始まる『子ども・子育て支援金制度』です。

11月は、来年度の制度改正や家計の見直しを考える人が増える時期。年末に向けて「この制度が自分の暮らしにどう影響するのか」を確認しておくことは、生活設計にとってとても大切なポイントです。

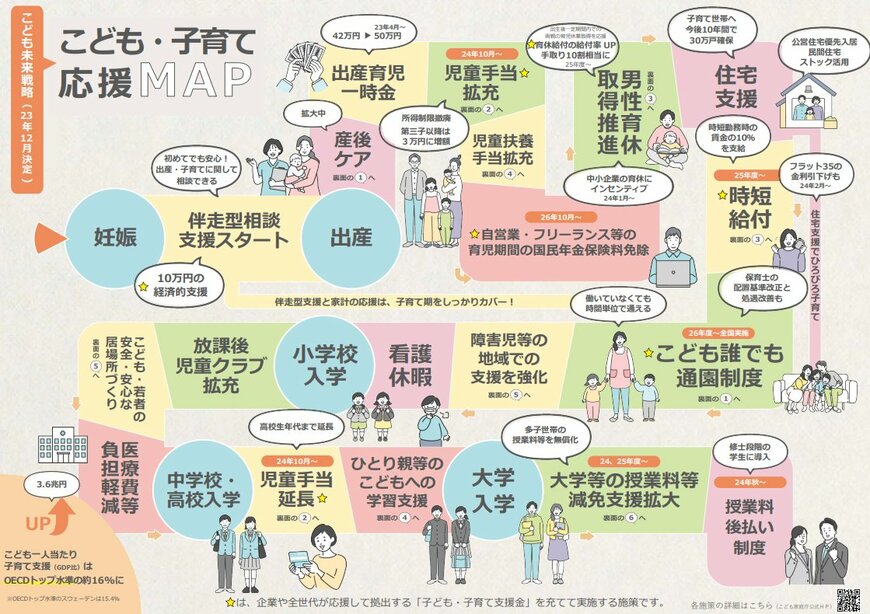

支援金は、児童手当の大幅な拡充(所得制限の撤廃、高校生年代までの延長、第3子以降は月3万円)、妊婦への支援給付(10万円相当)、こども誰でも通園制度、共働き・共育てを後押しする給付(育休中の手取りを実質10割に引き上げるなど)といった、年3.6兆円規模の子育て政策を支えるための財源になります。

特に子育て世帯にとっては、この制度によって「こども1人あたりの給付改善額」が高校生年代までで約146万円に上る見込み。若い世代をしっかり支援する仕組みとして位置づけられています。

この記事では、この「子ども・子育て支援金」制度の内容と、高齢者の暮らしにどんな影響があるのかをわかりやすく解説します。

1. 2026年春から始まる「子ども・子育て支援金」とは?

「子ども・子育て支援金」は、少子化対策を強化するために国が導入する新たな制度です。

「こども未来戦略」を実現するために必要な財源を確保する仕組みでもあり、その目的は子育て世帯への支援を充実させることにあります。

主な取り組みとしては、児童手当の拡充や保育サービスの質の向上などが挙げられ、子育てしやすい社会を目指しています。

また、2026年4月からは、この支援金を確保するため、すべての世代が加入する医療保険料に追加で上乗せして徴収される予定です。