7. シニア世代ほど「住民税非課税世帯」の割合が高くなる…なぜ?

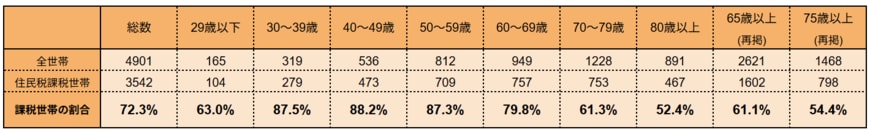

厚生労働省の「令和6年国民生活基礎調査」の資料から、年齢層別に住民税が「課税される世帯」の割合を見てみましょう。

- 29歳以下:63.0%

- 30〜39歳:87.5%

- 40~49歳:88.2%

- 50~59歳:87.3%

- 60~69歳:79.8%

- 70~79歳:61.3%

- 80歳以上:52.4%

- 65歳以上(再掲):61.1%

- 75歳以上(再掲):54.4%

※ 全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯を含む

※ 総数には、年齢不詳の世帯を含む

※ 住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯を含む

住民税が課税される世帯の割合は、30~50歳代では90%弱でしたが、60歳代で79.8%となります。その後65歳以上は61.1%、75歳以上は54.4%となっています。

年齢が高くなるにつれて、住民税が課税される世帯の割合は低くなっています。

一般的に年金生活に入ると現役時代よりも収入が減少し、それに加えて65歳以上の方には公的年金に対する所得控除が大きく、また遺族年金は課税対象とはなりません。

こうしたことからも、年金受給中のシニアは「住民税非課税世帯」に該当しやすい傾向があると言えるでしょう。

8. まとめ

この記事では、高市早苗首相がこだわりをもって取り組むであろう「給付付き税額控除」について解説しました。

制度の導入には時間を要するものの、現金給付では解決できない課題をクリアできるとされる「給付付き税額控除」へに注目が集ります。

高市首相は、短期的な物価高対策として、これから迎える寒い冬場には、電気代・ガス代の補助も行うと明言しています。

高市内閣は発足したばかり。問題が山積する中ですが、国民からはスピード感をもって効果的な経済・財政政策を実行することが期待されています。

参考資料

和田 直子