2. おひとりさまが知っておきたい遺産相続のキホン

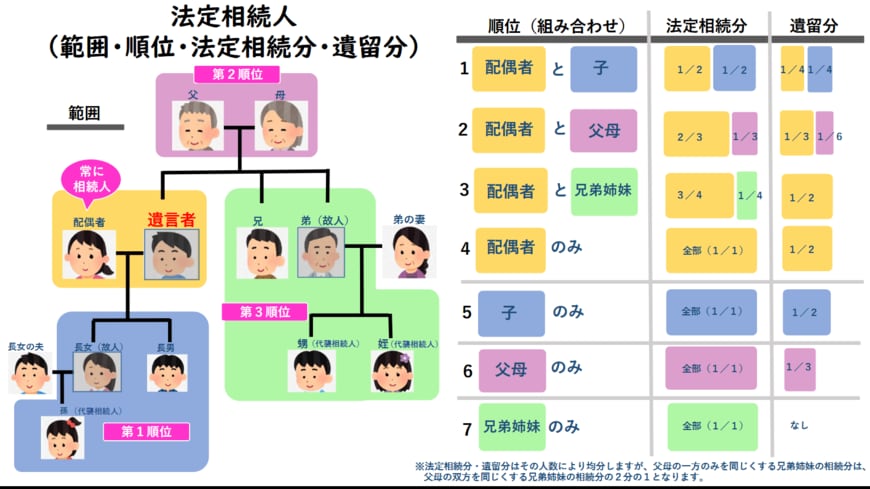

まず、民法で定められている法定相続人の順位を確認しましょう。

原則として、「配偶者」のほか、「子ども」→「父母」→「兄弟姉妹」の順に財産を承継する権利が発生します。

お子様がいる場合や、法定相続人が明確に存在する場合は、遺産の行き先で迷うことは少ないかもしれません。

しかし、兄弟姉妹と疎遠である方や、面識の薄い甥や姪に大切な資産が渡ることに抵抗を感じる「おひとりさま」は少なくありません。

3. 「おひとりさま」が亡くなった場合の遺産の行方は?

おひとりさまが亡くなった場合、遺言書の有無や法定相続人の状況によって、遺産の行方は大きく変わります。

3.1 遺言書がある場合

遺言書がある場合、基本的にはその内容どおりに遺産を承継します。

ただし、法定相続人がいる場合は「遺留分侵害額請求」が行われる可能性がある点に留意しておきましょう。

遺留分侵害額請求とは、法定相続人(兄弟姉妹とその子どもを除く)がもつ「遺留分=遺産をもらえる最低額」を主張する権利です。

法定相続人は、遺言書により財産を受け取った受遺者(法定相続人以外の人)や法定相続分以上に遺産を承継した法定相続人に対し、遺留分を支払うよう請求することができるのです。

なお、遺留分侵害額請求を行うことができる法定相続人には、兄弟姉妹と甥や姪は含まれません。

「ウチは大丈夫」と思っていても、いざ相続が発生すると「争族」が起きるケースは珍しくありません。

例えば、離別した夫または妻との間に娘と息子がいた場合、生前にお世話をしてくれた娘に良かれと思って遺産を多く遺そうとしても、息子が遺留分侵害額請求を行えば、娘は遺留分を支払わなければいけません。

また、遺言書があっても法定相続人全員が同意すれば遺産分割協議により、法定相続人間で決めた配分で承継される可能性もあります。

必ずしも遺言書どおりとはいかない場合もありますので、生前から法定相続人と話をしておくと良いでしょう。

3.2 遺言書がない場合

遺言書がない場合は、法定相続人間で協議して配分を決めて承継するのが一般的です。

遺産分割協議書、または各金融機関が定める相続届に、法定相続人全員の署名と実印が必要となるため、一人でも分割内容に同意しない人がいれば承継手続きが行われません。

※金融機関によっては口座残高が少額の場合、簡易的な手続きがとられるケースもあります。

3.3 法定相続人がいない場合

お子様がおらず、ご両親も兄弟姉妹もすでに亡くなっているといったケースでは、法定相続人が誰もいない状態になります。

遺言書がない場合

遺言書がなく、内縁のパートナーや、献身的に介護してくれた人(特別縁故者)が家庭裁判所に申し立てても認められなかった場合、最終的に遺産は国のもの(国庫)になってしまいます。

大切な資産を国庫に入れたくない場合は、特定の法人や公益財団など、ご自身が支援したいと思う先へ「寄付」する意思を遺言書に明記しておきましょう。この場合も、手続きを確実にするための遺言執行者の指定が不可欠です。