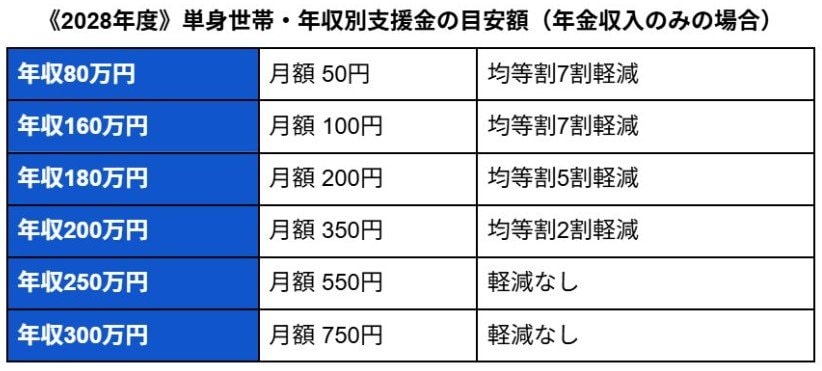

4.1 後期高齢者1人あたりの負担額はいくら?

こども家庭庁によると、支援金の負担額は年収に応じて増加する仕組みとなっており、2028年度における徴収額の目安は以下のようになっています。

- 年収80万円:月額50円(均等割7割軽減)

- 年収160万円:月額100円(均等割7割軽減)

- 年収180万円:月額200円(均等割5割軽減)

- 年収200万円:月額350円(均等割2割軽減)

- 年収250万円:月額550円(軽減なし)

- 年収300万円:月額750円(軽減なし)

上記のとおり、年収に応じて月額50円~750円が目安とされています。表面上の月額は小さく見えても、社会全体では確実に負担が積み上がっている点を理解しておくことが大切です。

5. まとめ

後期高齢者医療制度は、高齢化による医療費増加に対応するために設けられた、公平な負担を目的とする制度です。

2025年10月からは「2割負担」の経過措置が終了し、一定以上の所得がある方は自己負担が増えています。

負担割合は年金収入や世帯所得によって決まり、単身世帯なら年金収入200万円以上、二人以上世帯なら合計320万円以上が2割負担の目安です。

医療費や支援金制度の変更は家計に影響するため、国や地方自治体の最新情報を定期的に確認しておきましょう。

参考資料

- 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

- 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

- こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室「子ども・子育て支援金制度について

加藤 聖人