4. 今後の「国民の負担」はどうなる?

収入が限られる高齢者世帯にとって、保険料や自己負担の増加は生活を直撃する問題です。

しかし、少子化や高齢化の進行という構造的課題を踏まえると、今後も保険料を含めた国民全体の負担が増える流れは避けにくいといえます。

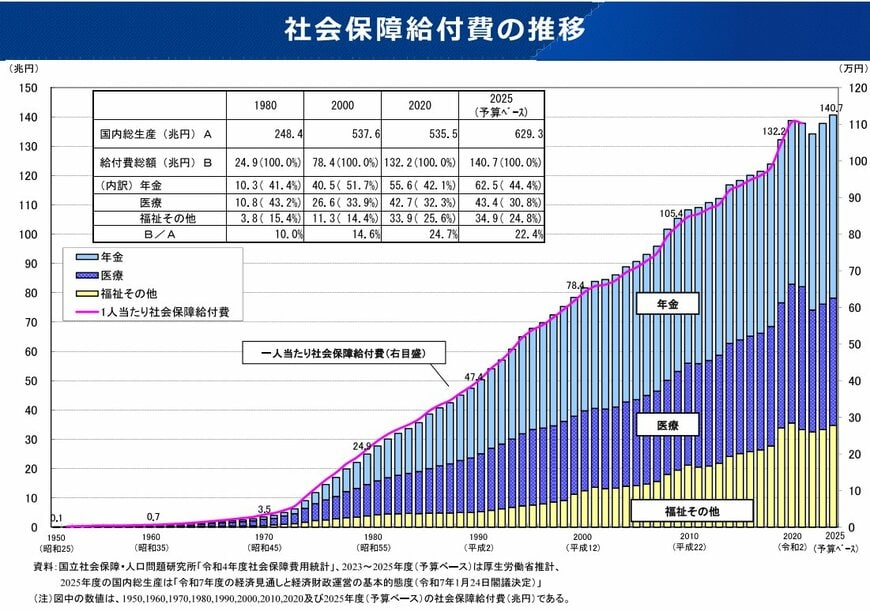

4.1 社会保障給付費の推移

厚生労働省が公表している給付と負担に関する資料によると、日本の社会保障給付費(国民が受け取る年金・医療・介護・福祉などの総支出)は、長期的に見て右肩上がりで推移しています。

2025年度予算ベースでは、内訳は以下のとおりです。

- 年金:44.4%

- 医療:30.8%

- 福祉その他:24.8%

※「福祉その他」には、介護サービス費、生活保護の扶助(医療扶助以外)、児童手当、雇用保険の失業給付、労災保険の補償給付など、幅広い社会支援が含まれます。

少子化の影響で現役世代の人口が減少する一方、年金や医療、介護などの支出は高齢化により増加しています。

つまり、「支える側」が減るのに対して「支えられる側」が増えるという構図が進み、社会保障制度全体の維持コストが年々膨らんでいるのです。

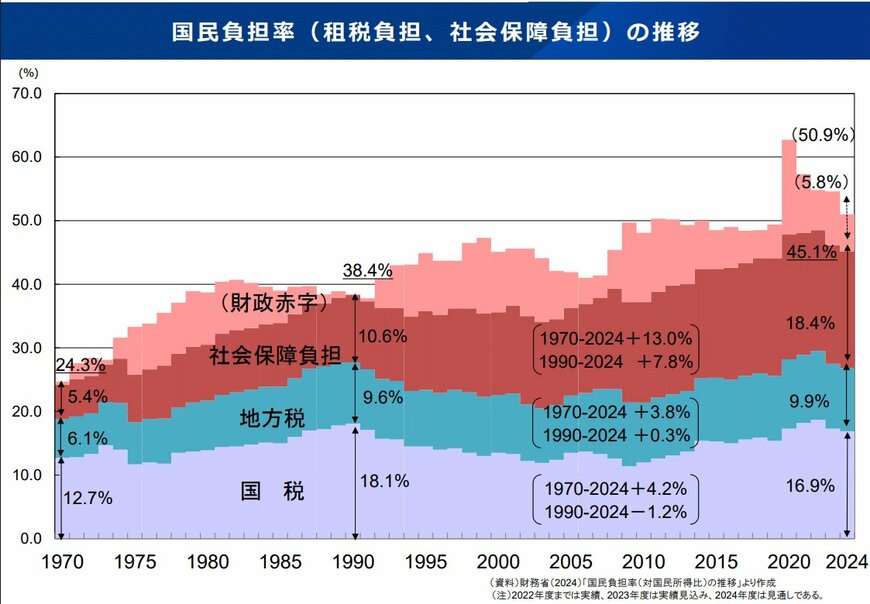

4.2 国民負担率の推移

厚生労働省の資料によると、日本の国民負担率(租税負担と社会保障負担の合計)は、この30年間で着実に上昇しています。

1990年には38.4%だった国民負担率が、2024年には45.1%まで上昇。

わずか30年余りで6.7ポイント増となり、国民の可処分所得に占める「税・社会保険料の負担割合」が確実に高まっていることが分かります。

この上昇傾向は、社会保障費の増大や高齢化の進展を背景に続いており、すでに「負担が軽い国」とは言えない状況になっています。

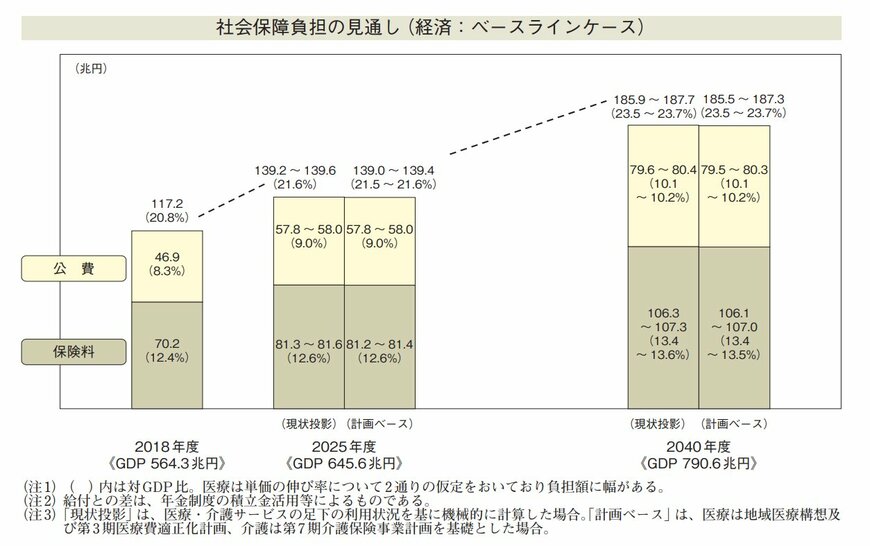

さらに、厚生労働省「令和6年版厚生労働白書(資料編 厚生労働全般)」によると、今後も社会保障費は増加を続ける見通しです。

高齢化の進展に伴い、医療・介護・年金などの支出が膨らみ、結果として現役世代・シニア世代の双方にさらなる負担増が及ぶ可能性があります。

このような背景を踏まえると、国民一人ひとりが将来の負担増を前提とした資金計画を立てることが必要不可欠です。

特に、物価上昇や社会保険料率の引き上げが続くなかでは、年金や就労収入、資産運用を組み合わせた家計設計が重要になるでしょう。