秋も深まり、過ごしやすい季節となりました。今年も残り3カ月をきっています。年末に向けて何かと物入りになる時期ですが、一方で長い目でみれば、老後の生活設計も気になるところです。

2025年4月1日に日本年金機構が公表した「令和7年4月分からの年金額等について」によると、今年度の年金額は前年度比で1.9%引き上げられました。

年金収入が少しでも増えるのは嬉しいニュースですが、実は次回の10月15日に支給される年金から、手取り額が変わる人もいます。

なぜ人によっては手取り額に増減が生じるのでしょうか。本記事では、その違いや仕組みについて詳しく解説するとともに、60歳代から90歳代までの年代別平均年金額も比較していきます。

1. 10月15日の年金支給日から「手取りが増える人」「手取りが減る人」も

10月から厚生年金や国民年金の手取り額に変動が生じるのはなぜでしょうか。手取り額が変わる場合と、年金の額面自体が変わる場合に分けて、その仕組みを解説します。

1.1 年金の手取り額が変動する仕組み

公的年金からは、所得税や住民税といった税金のほか、国民健康保険料や介護保険料などの社会保険料が基本的に天引き(特別徴収)されます。

この天引きされる金額が変わることによって、結果的に年金の手取り額が変動するのです。多くの自治体では、10月15日に支給される年金からこの金額が見直されます。

住民税や社会保険料は前年の所得に基づいて計算されますが、その正式な年額が決定するのは毎年6月から7月頃です。

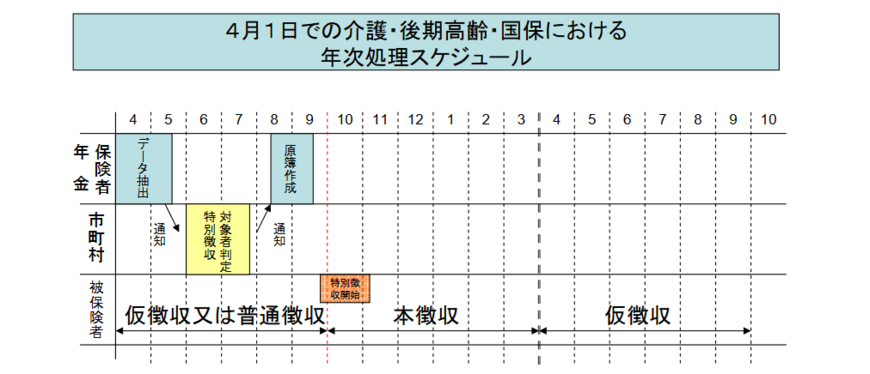

そのため、金額が確定していない年度の前半(4月・6月・8月支給分)では、前年度2月と同額が暫定的に天引きされます。これを「仮徴収」と呼びます。

その後、前年の所得が確定し、その年度に支払うべき社会保険料の年額が決定すると、確定した年額から仮徴収で支払った合計額を差し引きます。残りの金額を年度後半の支給回数で割って天引きする、これが「本徴収」です。

したがって、前年の所得が増えれば手取りは減少し、逆に所得が減れば手取り額は増加することになります。