3. 厚生年金「月額15万円以上」の人はどれくらい?

厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の男女全体の平均月額は「14万6429円」です。なお、この金額には1階部分の国民年金(老齢基礎年金)の月額部分が含まれています。

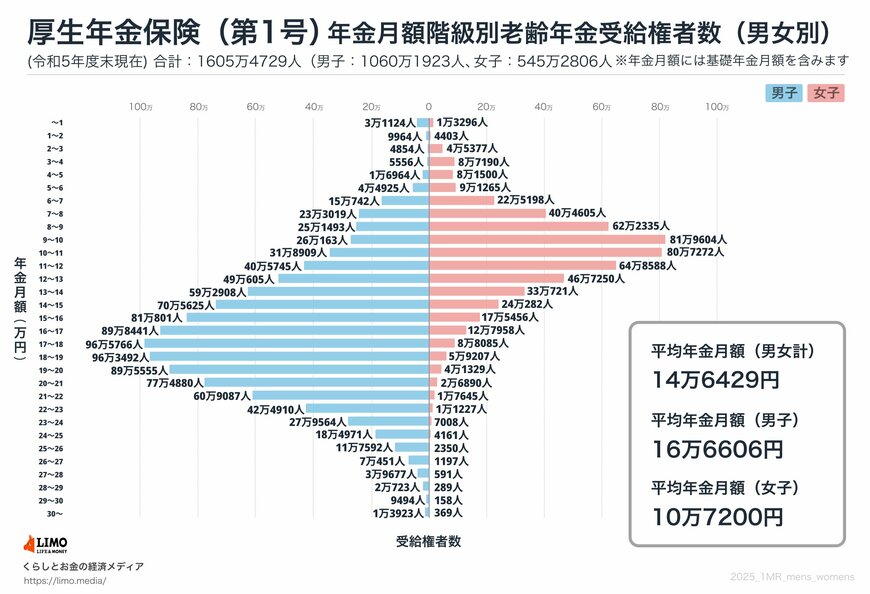

受給額ごとの人数分布は以下のとおりです。

3.1 厚生年金の受給額ごとの受給権者数

- 1万円未満:4万4420人

- 1万円以上~2万円未満:1万4367人

- 2万円以上~3万円未満:5万231人

- 3万円以上~4万円未満:9万2746人

- 4万円以上~5万円未満:9万8464人

- 5万円以上~6万円未満:13万6190人

- 6万円以上~7万円未満:37万5940人

- 7万円以上~8万円未満:63万7624人

- 8万円以上~9万円未満:87万3828人

- 9万円以上~10万円未満:107万9767人

- 10万円以上~11万円未満:112万6181人

- 11万円以上~12万円未満:105万4333人

- 12万円以上~13万円未満:95万7855人

- 13万円以上~14万円未満:92万3629人

- 14万円以上~15万円未満:94万5907人

- 15万円以上~16万円未満:98万6257人

- 16万円以上~17万円未満:102万6399人

- 17万円以上~18万円未満:105万3851人

- 18万円以上~19万円未満:102万2699人

- 19万円以上~20万円未満:93万6884人

- 20万円以上~21万円未満:80万1770人

- 21万円以上~22万円未満:62万6732人

- 22万円以上~23万円未満:43万6137人

- 23万円以上~24万円未満:28万6572人

- 24万円以上~25万円未満:18万9132人

- 25万円以上~26万円未満:11万9942人

- 26万円以上~27万円未満:7万1648人

- 27万円以上~28万円未満:4万268人

- 28万円以上~29万円未満:2万1012人

- 29万円以上~30万円未満:9652人

- 30万円以上~:1万4292人

厚生年金を月額15万円以上受給している人は、全体の半分に満たない47.6%です。厚生年金を受給していない人も含めて計算すると、この割合はさらに低くなります。

4. 公的年金だけに頼るシニア世帯の割合(国民生活基礎調査)

厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※)の収入の実態を見ていきましょう。

まず、高齢者世帯全体の平均的な所得構成を見ると、収入の63.5%を「公的年金・恩給」が占めており、次いで仕事による収入である「稼働所得」が25.3%、「財産所得」が4.6%となっています。

しかし、これはあくまで全体の平均値です。

「公的年金・恩給を受給している世帯」に絞ると、収入のすべてが「公的年金・恩給」である世帯が43.4%にものぼることがわかっています。

※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯

4.1 【総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成】

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%

このようにシニア全体で見れば稼働所得なども一定の割合を占めていますが、年金受給世帯に絞ると、その半数近くが公的年金収入のみに頼って生活しているという実態が浮き彫りとなっています。

5. まとめにかえて

本記事では年金の基礎的な仕組みから、今年度の増加額、そして受給額別の割合などについて解説してきました。

ご自身がどのくらいもらえるかは最後に記載した「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」などを基に確認してみましょう。

今回の年金額の増加の要因にもなっている「物価上昇」も加味しておく必要があります。

どのくらい必要なのかは、年齢やいつまで働く予定なのか、いつから年金を受給するかによっても異なります。

すべてを考えるのが難しい場合は専門家に相談するのもひとつの方法です。

資産運用などを取り入れる場合は時間も必要になりますので、早めの対策を心掛けましょう。

参考資料

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明

渡邉 珠紀