医療費が高額になった際の強い味方である高額療養費制度。しかし、この制度には意外と知られていない「使えないケース」が存在します。

差額ベッド代や入院中の食費、先進医療・自由診療にかかる医療費など、制度の対象外となる場合を事前に把握しておくことで、予期せぬ医療費負担を避けることができます。

1. 高額療養費制度の基本的な仕組み

1.1 制度の概要と自己負担限度額

高額療養費制度は、1カ月間(同一月内)に医療機関や薬局で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超過分が後日支給される制度です。

自己負担限度額は年齢と年収によって決まります。例えば、70歳未満で年収500万円の場合、計算式は「8万100円+(医療費-26万7000円)×1%」で、自己負担の限度額は約8万~9万円前後になります。

1.2 公的医療保険の自己負担割合

医療費の自己負担割合は年齢によって異なります。

- 義務教育就学前(6歳未満):2割負担

- 70歳まで:3割負担

- 70歳以上75歳未満:2割負担(現役並み所得者は3割)

- 75歳以上:1割負担(現役並み所得者は3割)

現役世代の場合、入院等で医療費が100万円かかったとすると、自己負担が3割の30万円になります。さらに高額療養費制度を利用することで、自己負担が8万~9万円程度に抑えられます。

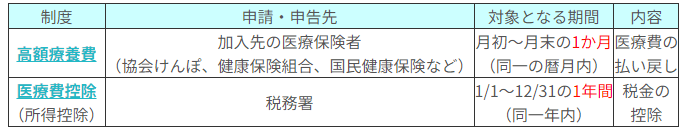

1.3 医療費控除制度との違い

高額療養費制度と医療費控除は全く異なる制度です。高額療養費は月単位での医療費の払い戻し制度であり、申請先は加入している医療保険者です。

一方、医療費控除は年単位での税金の控除制度で、申請先は税務署となります。

2. 高額療養費制度が使えない5つのケース

高額療養費制度には、制度を利用することができない費用があります。5つのケースを見ていきましょう。

2.1 ①対象外となる医療費

以下の費用は高額療養費制度の対象外です。

- 差額ベッド代(個室料金など)

- 入院中の食事代

- 先進医療にかかる技術料

- 自由診療費

- 大きな病院の紹介状なしでの初診時選定療養費

入院や手術が必要になり大きな医療費がかかった場合、高額療養費の限度額だけで負担が済むわけではありません。特に差額ベッド代や食事代、日用品のレンタル費用など、入院時にかかる雑費には注意が必要です。

また、先進医療や自由診療は公的医療保険制度対象外の治療になるため、全額自己負担が必要です。中には数百万円から数千万円の負担が発生するケースもあります。必要に応じて民間の医療保険での保障も検討しておきましょう。

2.2 ②治療費が自己負担限度額を下回る場合

自己負担限度額は年収と年齢によって決まるため、医療費が高額でも限度額以下の場合は制度を利用できません。事前に自分の所得区分を確認しておくことが重要です。

2.3 ③月をまたいで治療が行われる場合

高額療養費制度は暦月単位(月初から月末)で計算されるため、入院期間が2カ月にまたがると、それぞれの月で別々に計算されます。結果として、自己負担が想定の倍になり経済的な負担も大きくなります。

2.4 ④合算条件を満たさない場合

70歳未満の場合、複数の医療機関の費用を合算するには、各医療機関での自己負担額が2万1000円以上である必要があります。この条件を満たさない場合は合算できません。

2.5 ⑤異なる医療保険への加入による世帯合算の制限

共働き夫婦などで家族間で異なる医療保険に加入している場合、世帯合算はできません。同じ医療保険に加入している家族間でのみ合算が可能です。