日本に住む20歳以上の国民が加入する公的年金制度は、老齢だけでなく、現役世代の「もしも」の事態にも備えています。特に障害年金は、病気や怪我で生活や仕事に制限が生じた際に支給され、がんや精神疾患など、障害者手帳の有無にかかわらず幅広い症状が対象になることがあります。

また、受給できる年金の種類によって、支給の基準となる障害の等級は以下のように定められています。

- 障害基礎年金:1級または2級

- 障害厚生年金:1級、2級、または3級

- 障害手当金:症状が治った(症状固定した)日に定められた状態に該当していること(一時金)

今回は、この重要な障害年金について、受給できる年金の種類と、それぞれに定められた認定要件や等級をわかりやすく解説します。

1. 【障害年金】「どんな時にもらえるの?」受給要件をチェック

障害年金は、病気や怪我で生活や仕事に制限が残った際に、国から支給される公的な年金です。受給できる年金の種類は、障害の原因となった病気や怪我で「初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」に、どの年金制度に加入していたかで決まります。この「初めて診察を受けた日」を初診日(しょしんび)といいます。

1.1 受給するための3つの共通要件

障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金)を受給するためには、原則として以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

①初診日の要件(加入していた制度の確認)

- 障害基礎年金

初診日が国民年金の加入期間中、または20歳前の年金に加入していない期間、あるいは日本国内に住む60歳以上65歳未満の期間にあること。 - 障害厚生年金・障害手当金

初診日が厚生年金保険の被保険者である期間中にあること。

②保険料の納付要件(「保険料をきちんと払っているか」の確認)

初診日の前日までに、年金保険料を定められた期間以上納めている必要があります。ただし、20歳前の年金未加入期間に初診日がある障害基礎年金の場合は、納付要件は問われません。

③障がいの程度(重さ)の要件

障害認定日において、定められた障害等級に該当している必要があります。障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、またはその1年6ヶ月以内に症状が固定した日を指します。

※「症状が固定した」というのは、病気や怪我が治った(完治した)ことを意味するのではなく、それ以上治療効果が見込めず、症状が安定した状態になった日を指します。

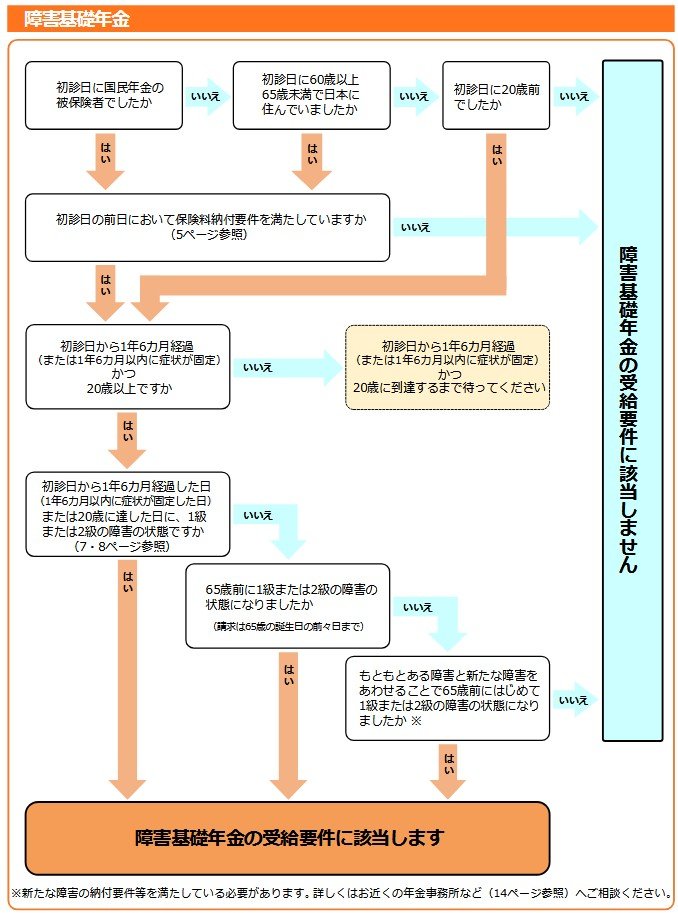

1.2 障害基礎年金の受給要件フロー

障害基礎年金の受給要件フローとして最初に挙げられるのは、初診日に国民年金に加入していたか、または20歳前や60歳以上65歳未満で日本国内にいた期間に初診日があるかどうかということです。次に、初診日の前日までに保険料の納付要件を満たしている必要がありますが、20歳前の初診日の場合はこの納付要件は問われません。

原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)に、障害の程度が1級または2級の状態であれば受給要件に該当します。もし認定日に該当しなくても、65歳になる前日までに1級または2級の状態になった場合は、事後重症として請求が可能です。