後期高齢者医療制度は、高齢者の医療を支えるために「現役世代からの支援金」「公費」「保険料」という3つの柱で成り立っています。

そんななか、令和6・7年度にかけて後期高齢者医療の保険料が全国的に上がったのをご存じでしょうか。その背景には、制度の見直しや負担割合の調整に加え、出産育児一時金を支える仕組みの導入など、新しい動きがあります。

11月といえば、年末に向けて家計を見直す時期。保険料の変化は、毎月の支出にじわりと影響します。

この記事では、後期高齢者医療制度の財源の仕組み、保険料がなぜ上がったのか、そして地域ごとの違いまで、わかりやすく整理しました。冬のボーナスや年末調整の話題とあわせて、ぜひチェックしてみてください。

1. 後期高齢者医療制度の「財源構成」は主に3つ

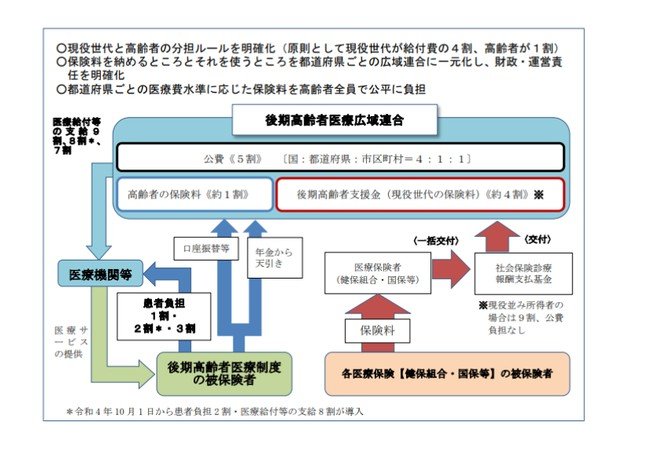

後期高齢者医療制度にかかる医療費のうち、患者が窓口で支払う自己負担を除いた費用は、主に次の3つでまかなわれており、そのうち全体の5割を占める公費については、国・都道府県・区市町村が下記の割合で負担しています。

- 現役世代からの支援金(国保や被用者保険者からの負担):約4割

- 公費(国・都・区市町村の負担):約5割

- 被保険者からの保険料:約1割

なお、公費負担は国・都道府県・区市町村で4:1:1の割合となっています。

このように、後期高齢者医療制度では、高齢者自身が負担する保険料、現役世代からの支援金、そして国や自治体による公費がそれぞれ費用を分担し、独立した財源構造を維持することで、持続性と役割分担の明確化を図っています。