朝晩の冷え込みが増し、街路樹が色づく11月。年末に向けて家計を見直す方も多いのではないでしょうか。そんな中、次回10月15日の年金支給分から「手取り額が変わった」という声が出ています。増えた人もいれば、減った人もいる――その違いはどこにあるのでしょうか。

年金はシニア世代の生活を支える大切な収入源ですが、一部の人は年の途中で手取り額が変動することがあります。特に年末は、冬のボーナスや年賀状、帰省など出費が増える時期。だからこそ、年金の仕組みや手取り額の変化をしっかり理解しておくことが安心につながります。

今回は、現役シニアの年金事情について深堀します。

1. 10月から公的年金の手取りが「増えた人・減った人」の違いは?

10月から「厚生年金」や「国民年金」の手取り額に変化があった人と、そうでない人の違いはどこにあるのでしょうか。

ここでは、手取り額が変わるケースと、そもそもの年金額(額面)が変わるケースの2つに分けて確認していきます。

1.1 「年金手取り」が変わったケースとは?

公的年金は、支給時に税金や社会保険料(健康保険料・介護保険料など)が特別徴収として天引きされます。

この天引き額が変わることで、実際に受け取る年金の手取り額が増減する場合があります。

自治体によって時期は異なりますが、多くの場合10月15日支給分から反映されます。

住民税や国民健康保険料などの社会保険料は、前年の所得をもとに算出されます。

ただし、その正式な年額が確定するのは毎年6〜7月頃です。

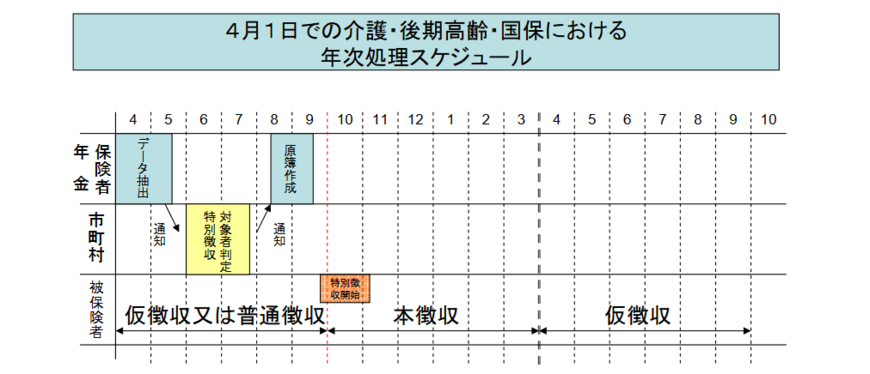

このため、年度の前半(4月・6月・8月支給分の年金)では、前年度2月と同じ金額が一時的に天引きされ、これを「仮徴収」と呼びます。

その後、前年の所得が確定すると、その年度に納めるべき保険料の年額が正式に決まります。

仮徴収で支払った総額との差額を年度後半の支給回数で割って天引きする仕組みを「本徴収」といいます。

つまり、前年の所得が増えていれば天引き額が増えるため手取りは減少し、反対に所得が減っていれば天引き額が減るため手取りは増える、という仕組みになっています。