10月に入り、秋の深まりとともに次回の年金支給日が近づいてきました。実はこの時期、年金の手取り額が変わる人がいることをご存じでしょうか。

理由は、住民税や介護保険料などの「仮徴収」から「本徴収」への切り替えや、前年の収入減少による負担軽減、さらに扶養控除の増加などがあります。

加えて、働きながら厚生年金に加入している方は「在職定時改定」により年金額そのものが増えるケースもあります。こうした仕組みを理解しておくことは、老後の家計管理に役立ちます。

記事後半では、60歳~90歳以上までの平均年金受給額を整理した「一覧表」もご紹介します。

1. 10月から「年金手取り額」が増える人もいる?

この時期、なぜ年金の振込額が変わることがあるのでしょうか?理由はいくつかありますが、ここでは代表的な2つをご紹介します。

1.1 理由1:税金や社会保険料の天引き額が減った

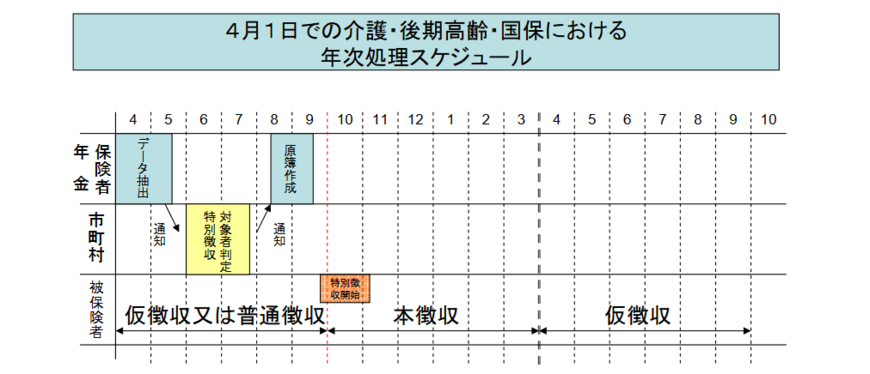

公的年金からは、住民税や健康保険料、介護保険料などが特別徴収されます。

「毎回同じ額が引かれる」と思いがちですが、実は年度途中で金額が変わるのが一般的です。多くの自治体では、この切り替えが10月から始まります。そのため、10月15日の支給分から手取り額が増える人がいるのです。

年金から天引きされる住民税や保険料は、前年の所得をもとに計算されます。ただし、正式な年額が確定するのは毎年6~7月頃。それまでは「仮徴収」として前年度2月と同額を暫定的に引きます。

年額が確定すると「本徴収」に切り替わり、残りの金額を年度後半で調整します。この仕組みが10月に反映されるため、手取り額が変わるのです。

前年に不動産売却や退職金受け取りなどで所得が増えた場合、秋以降の手取り額が減ることもあります。例えば、

- 不動産の売却や退職金の受け取りで、一時的に大きな所得があった

- 年金以外にパート収入や不動産収入などがあった

- 配偶者控除などの各種控除の適用がなくなり、課税対象額が増えた

こうしたケースもあるため、想定外の手取り減とならないように備えておきましょう。

仮徴収が発生する背景も簡単に紹介しておきます。

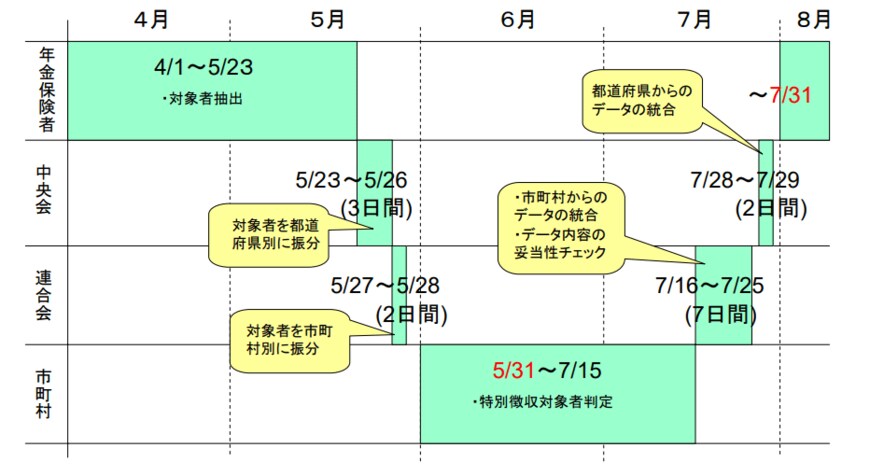

年金受給者の基本的な社会保険料の計算プロセスは、以下のような流れとなります。

社会保険料(介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料)の計算・徴収額の確定には、自治体と日本年金機構などの年金関連機関との情報連携が必要です。

その情報連携が完了するのが概ね7月から8月にかけてです。社会保険料が確定したのちの「本徴収」は8月分の年金が支給される10月支給分(一部自治体は8月分)となるのです。

ただし、自治体によっては保険料確定が早い場合、8月支給分から本徴収に切り替わることもあります。