1.1 年金手取り額が増える理由1:天引額が減った

ひとつめの理由は、年金から天引きされる税金や保険料の金額が下がり、結果的に手取り額が上がるパターンです。

公的年金からは、税金や社会保険料(健康保険料・介護保険料など)が天引き(特別徴収)されます。

天引きされる金額は一年間ずっと同じと思いがちですが、実は年度の途中で金額が変わるのが一般的です。

このタイミングを10月からとしている自治体が多いため、次回10月15日の年金支給分より「天引き額が変わる」=「年金の手取り額が変わる」人がいるのです。

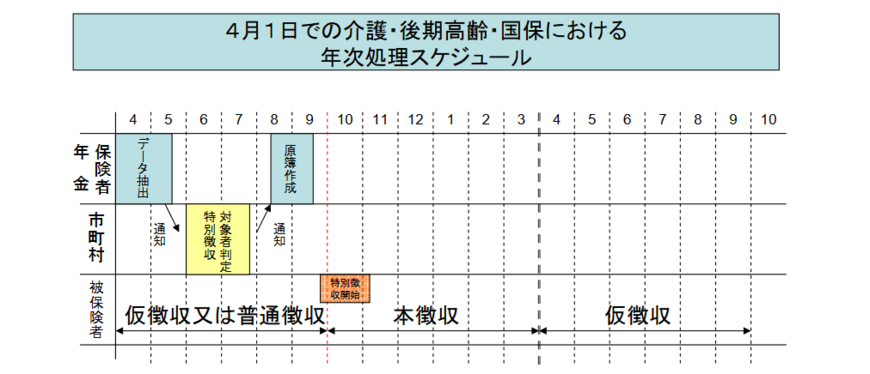

10月に多い理由は、年金から天引きされる住民税と社会保険料の計算が、二段階(仮徴収・本徴収)のしくみになっているためです。

年金から天引きされる住民税や国民健康保険料などの社会保険料は、前年の所得をもとに計算されます。しかし、その正式な年額が確定するのは毎年6月~7月頃です。

そのため、金額が確定していない年度前半(4月・6月・8月支給分の年金)では、まず前年度2月と同額が暫定的に天引きされます。これを「仮徴収」と呼びます。

前年の所得が確定し、その年度に支払うべき社会保険料の正式な年額が決まると、徴収方法が切り替わります。

まず、確定した年額から、仮徴収として支払った合計額を差し引きます。そして、残った金額を年度後半の支給回数で割って天引きします。これが「本徴収」です。

多くの場合、本徴収は10月支給分からですが、自治体によっては8月から始まることもあります。

筆者は元公務員としていろいろな相談を受けてきましたが、具体的なケースとしては、

- 一昨年に不動産の売却や退職金の受け取りで一時的に大きな所得があったが、昨年から所得が元に戻った

- 副業を整理したことで所得が減った

などの実例がありました。

なお、当然ながら反対に「所得が増えて天引額が増える」、つまり手取り額が減ることもあるので十分注意しましょう。