2. 調整給付金(不足額給付)を受け取れる人とは?

調整給付金(不足額給付)は、どのような人が受け取れるのか具体的に見ていきましょう。

定額減税補足給付金(不足額給付)は、「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2種類に分かれます。

それぞれ対象者や支給の条件が異なるため、順に説明します。

2.1 不足額給付Ⅰ(追加で受け取れるケース)

不足額給付Ⅰは、すでに調整給付金を受け取った人が対象です。

調整給付金は、2024年分の定額減税を見込んであらかじめ現金で支給されたものですが、最終的な所得や扶養人数が確定した結果、その見込みよりも減税し残しが大きかった場合に差額を追加でもらえるのが「不足額給付Ⅰ」です。

たとえば、「2024年の収入が下がり、所得税や住民税の金額自体が少なくなった」、「2024年の途中で子どもが生まれ、扶養親族が増えた」場合などが該当します。

こうした場合には、本来の減税額が想定より大きくなるため、調整給付金だけでは足りず、不足分が「不足額給付Ⅰ」として支給されます。

2.2 不足額給付Ⅱ(今まで何も受け取っていない人向け)

不足額給付Ⅱは、調整給付金も定額減税も受けていない人のうち、以下の 3つの条件すべてを満たす場合に支給されます。

- 2024年分の所得税と2024年度分の住民税所得割の両方が非課税であること

- 誰かの扶養親族になっていないこと(税法上の扶養に入っていない人)

- 2023年度または2024年度の「非課税世帯向け給付金」を受けていないこと

具体的には、「青色申告や白色申告の事業専従者で、同じ世帯に住民税を払っている人がいる場合」や「合計所得が48万円を超えていても各種控除のおかげで住民税の所得割が課税されない人で、同居の家族が課税されている場合」などの、世帯内に課税者がいるけれど自分自身は非課税という人が対象です。

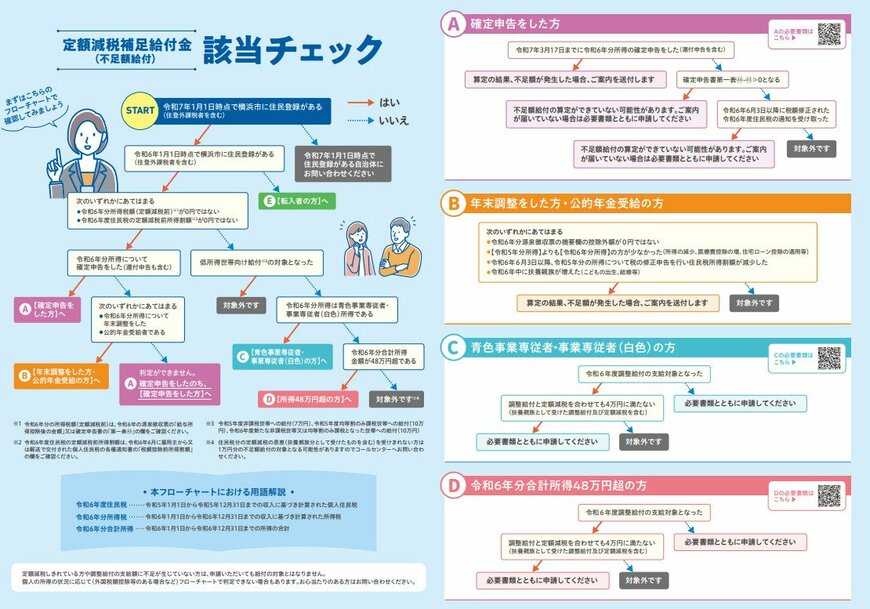

なお、横浜市では受給対象者となるのかをチェックできるフローチャートを用意しています。

これらのフローチャートなどと照らし合わせて、自分が支給対象となるのかを確認してみてもいいかもしれません。