2025年9月8日、社会保障審議会介護保険部会において「介護被保険者証の事務や運用等の見直し」が行われました。

現行制度において、65歳に到達したタイミングで「介護被保険者証」が自動的に交付されています。

しかし、この交付タイミングを「要介護認定申請時に介護被保険者証を交付する対応に変更してはどうか」という案が出ていました。

介護保険証をめぐっては、いざ介護認定申請をするときに紛失していることに気づき、再発行の手続きが必要になるというケースも少なくありません。こうした事態への対処として、要介護認定申請時での交付に切り替えられる予定です。

実際、65歳のタイミングで交付を受けたものの、手元にあるかどうかわからないという人も多いのではないでしょうか。

また、そもそも介護保険料のことがよくわからないという人もいるでしょう。本記事では、介護保険の概要と保険料のしくみについて解説します。

1. 【介護保険とは】しくみを解説

日本における介護保険制度は、2000年にスタートしました。

ひと昔前は、家族の介護は家族で行うことが一般的でしたが、高齢化が進む中で「社会全体で支える」ということを目的としています。

「介護」と聞くと若い世代には遠い将来のことに思うかもしれませんが、40歳から介護保険料の支払いがスタートします。

実際には健康保険料に介護分が上乗せされる形になるので、「健康保険料が高くなる」という状態になるでしょう。

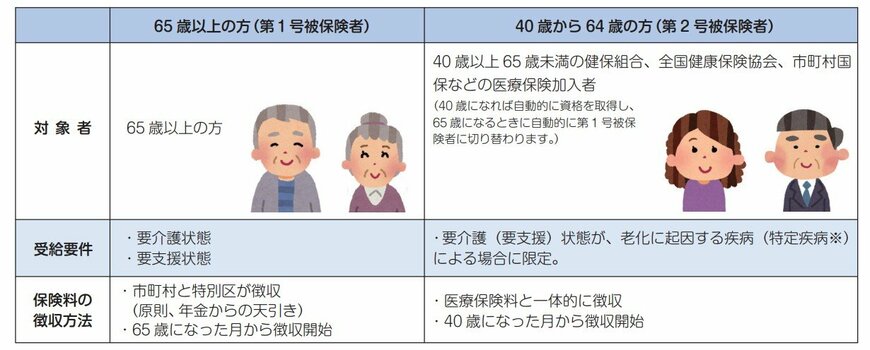

40歳~64歳は介護保険の第2号被保険者、65歳以上が第1号被保険者です。第1号被保険者になると、健康保険料から切り離して単独で介護保険料を納付することになります。

第1号被保険者と第2号被保険者では受給要件が異なりますが、一定の要件を満たす介護状態になったとき、介護保険で給付を受けられる仕組みとなっているのです。

第2号被保険者と第1号被保険者では、保険料水準も異なります。