朝晩の冷え込みが増し、秋の深まりを感じる2025年10月です。今年も残すところあとわずかとなり、来年の生活設計について考える方もいるのではないでしょうか。

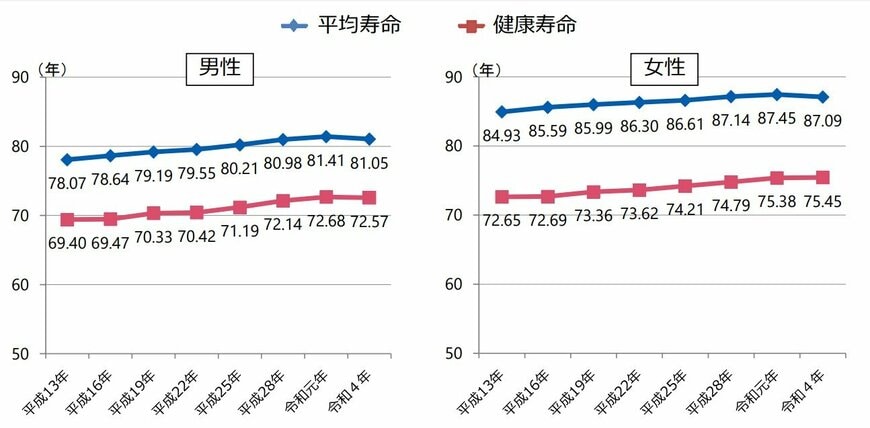

長寿化が進む現代において、人生100年時代という言葉は現実味を帯びています。 厚生労働省のデータによると、日本の平均寿命は男性81.09歳、女性87.14歳まで伸びていますが、健康上の問題なく日常生活を送れる期間を示す健康寿命との間には、まだ開きがあります。

長寿化は喜ばしいことである反面、老後の生活資金や健康維持のための費用が、現役時代以上に重要になってきていると言えます。 シニアになっても元気に働く方が増えている一方で、医療費や介護費が増加する時期への備えは不可欠です。

この記事では、日本の平均寿命と健康寿命の差に注目しつつ、シニア世帯の貯蓄状況や年金の平均受給額、そして実際の家計収支のデータを通じて、より安心できる老後生活を送るためのヒントを探ります。

1. 平均寿命は男性81.09歳、女性87.14歳 「健康寿命との差」はどれくらいなのか?

厚生労働省が発表している「令和5年簡易生命表」によると、現在の平均寿命は男性81.09歳、女性87.14歳(いずれも2023年時点)です。

また、2025年1月に総務省が公表した「2024年(令和6年)労働力調査」によると、全就業者数6781万人のうち、65歳以上の就業者数は930万人と、前年に比べて16万人も増加しています。

このように、シニアになっても元気に働く方々が増えるなか、健康寿命は、男性72.57歳、女性75.45歳となっています(2022年時点)。健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことです。

ここで気になるのが、健康寿命と平均寿命の差です。

働くシニア世代を後押しするしくみは整いつつありますが、医療費や介護費などがかさむ世帯が増える時期でもあります。健康面での不安を感じることも増えるでしょう。

このような時期には、貯蓄を取り崩しながら年金生活を送る世帯も増えるかもしれません。そのため、貯蓄をしっかりと計画し、年金生活を安定させることが大切です。