3. 年収と金融資産の内訳、その意外な関係とは?

「年収が多いとその分、金融資産の保有は多いのか?」次は、年収と金融資産の保有額の関係、また金融資産の内訳についてみていきましょう。

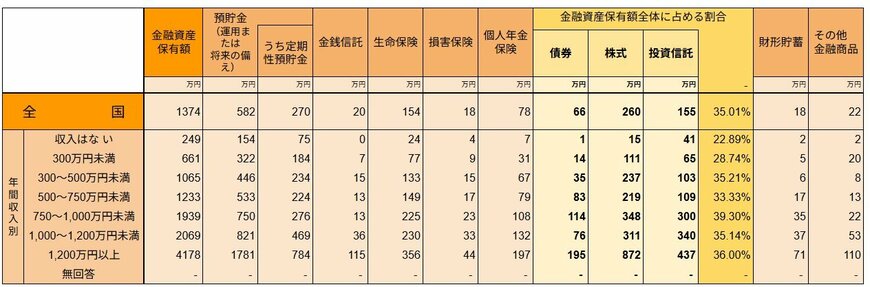

2024年12月、J-FLEC(金融経済教育推進機構)が公表した「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」の結果から、世帯年収ごとの金融資産内訳に関するデータを解説します。

3.1 種類別金融商品保有額(金融資産を保有していない世帯を含む)

世帯年収ごとの金融資産内訳についてポイントを3つ解説します。

3.2 年収と金融資産は比例

年間収入が増加するにつれて、金融資産の保有額も一貫して増加しています。例えば、年間収入が300万円未満の世帯の金融資産保有額が661万円であるのに対し、1200万円以上の世帯では4178万円と、圧倒的な差が見られます。

3.3 預貯金が資産の中心

どの年収層でも、金融資産の中で預貯金(運用または将来の備え)が最も大きな割合を占めています。これは、多くの世帯が資産形成において預貯金を重視していることを示しています。加えて、生活防衛資金や短期的な出費への備えとして現金を確保する目的も大きいと考えられます。

3.4 資産運用は幅広い年収層で普及

株式、投資信託、債券といった投資商品の保有額は年収に比例して増えますが、これらの合計額が金融資産全体に占める割合は、特定の富裕層に偏っているわけではありません。特に、年収750〜1000万円未満の層では39.30%と比較的高い割合を示しており、幅広い年収層で資産運用が普及していることがわかります。

年収が高くなるほど金融資産の保有額も増えますが、資産形成においては、預貯金だけではなく投資が一般家庭にも広まっていることがわかります。将来の安心のためには、インフレに備えて自分に合った運用方法を見つけ、無理のない範囲で資産を育てていくことが大切です。

4. 会社の規模に関わらず、資産の育て方・備え方はじぶん次第

今回の記事では、会社規模別の平均年収や貯蓄額、そして年収と金融資産の内訳について見てきました。会社規模が大きくなるほど、年収も貯蓄も増える傾向にあることが分かりましたね。でも、しかし、これはあくまで平均的な傾向であり、個人個人の状況は異なります。一番大切なのは、どの企業に勤めていても「将来に向けてどう備えるか」です。貯蓄額が同じでも、ただ預金しているだけでは、物価上昇に負けてしまう可能性があります。だからこそ、今ある資産をどう育てるかが重要になってきます。

なお、今回は複数の調査元(総務省、J-FLEC)のデータを引用しているため、単純な比較ではなく、それぞれの傾向としてご覧ください。インフレに備えて、預金だけでなく、少額からでも自分に合った投資を始めてみましょう。老後や将来の不安を少しでも和らげるために、今日からできることを一歩ずつ始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

- 総務省「2024年(令和6年)家計調査/ 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 詳細結果表(8-7表)」

- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」

- 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」

- 中小企業庁「中小企業・小規模企業者の定義」

村岸 理美