敬老の日が過ぎ、ご高齢の方々の長寿を改めてお祝いした方も多いのではないでしょうか。今年は5万2310人が100歳を迎える高齢者として、内閣総理大臣からお祝い状と記念品の銀杯を贈呈されます。これは、100歳以上の高齢者の長寿を祝い、多年にわたる社会への貢献に感謝するために行われる記念行事です。

長寿化が進む現代では、老後の生活を支える「お金の備え」がますます重要になっています。今回は、公的データをもとに今どきシニアのリアルな懐事情をひも解き、老後のお金の不安を解消するためのヒントをお届けします。

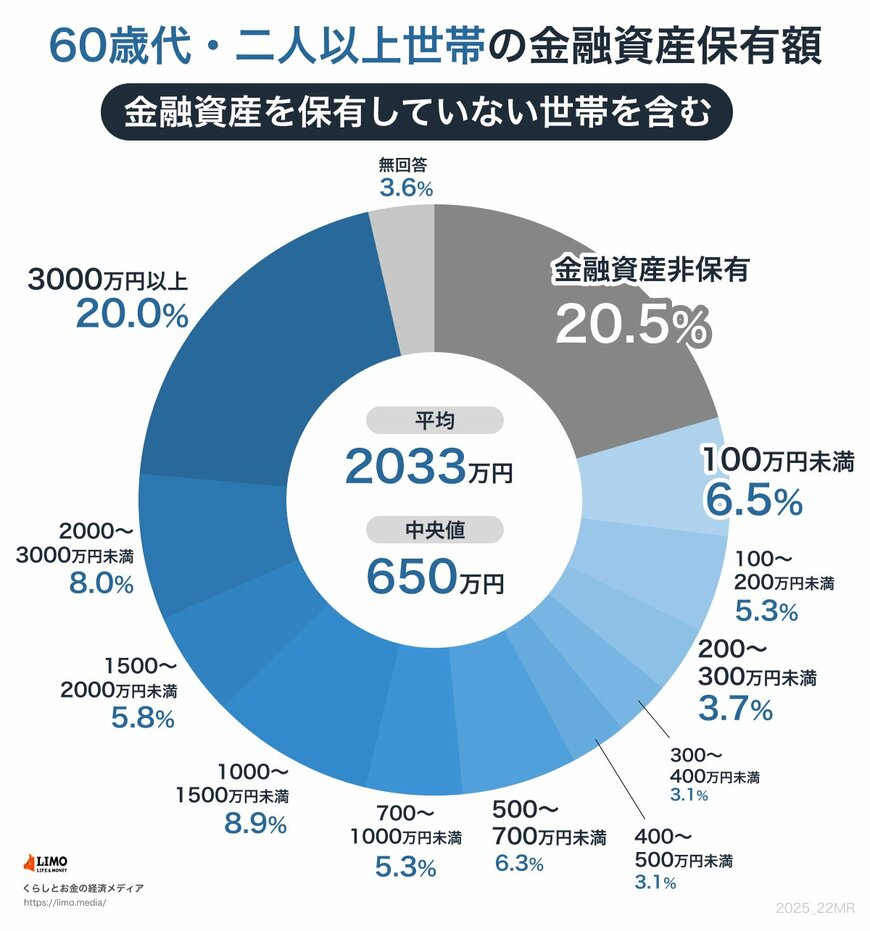

1. 【60歳代】”ふつうの人”の貯蓄額は平均2033万円と中央値650万円「どちらに近い?」

J-FLEC(金融経済教育推進機構)のデータ「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」によれば、60歳代かつ二人以上世帯で貯蓄額3000万円以上は全体の20.0%を占める一方で、金融資産を全く保有していない世帯も20.5%と、同じく2割を超えています。このことから、60歳代の貯蓄状況には大きな差があることがわかります。

※貯蓄額には、日常的な出し入れ・引落しに備えている普通預金残高は含まれません。

平均値と中央値に大きな乖離が見られるのは、一部の富裕層が平均値を大きく引き上げているためだと考えられます。60歳代の平均貯蓄額は2033万円ですが、これは一部の高額な貯蓄を持つ世帯に引っ張られた結果です。一方、中央値は650万円であり、これは貯蓄額を少ない順に並べたときにちょうど真ん中に位置する金額です。”ふつうの人”の貯蓄額は650万円の中央値に近いといえるでしょう。

平均値と中央値に大きな乖離について、考えられる要因としては、現役時代の働き方や収入、そしてキャリアの選択が多様化していることなどが挙げられます。例えば、長年安定した収入があった世帯や、計画的に資産運用を行ってきた世帯、またはまとまった退職金や相続があった世帯が、平均値を引き上げる要因となっている可能性があります。一方で、ライフスタイルの変化や、個々の事情によって十分な貯蓄を築くのが難しかった世帯も少なくないのかもしれません。

このように、平均値と中央値の大きな差から、日本の60歳代の貯蓄状況が二極化していることが見てわかります。