年金は老後生活の大切な収入の柱ですが、「収入」として扱われるため、実際に手元に入るのは税金や社会保険料を差し引かれた後の金額となります。

その差し引かれる項目のひとつが「後期高齢者医療制度の保険料」です。

原則として75歳以上が加入するこの制度では、近年保険料の負担が増加傾向にあり、高齢者の家計への負担は年々重くなっています。

加えて、来年春からは全年代を対象とした「子ども・子育て支援金」の徴収も始まり、高齢世帯にとっても新たな支出が避けられません。

本記事では、この「後期高齢者医療制度」の保険料負担について詳しく解説していきます。

1. そもそも「後期高齢者医療制度」とは?誰が加入の対象?

まずは「後期高齢者医療制度」の概要を押さえておきましょう。

この制度は、原則として75歳以上の人、または一定の障害があると認定された65歳以上の人が加入する公的な医療保険です。

高齢者が安心して医療を受けられるよう、自己負担を軽減することを目的としており、医療費の支払い負担を抑える仕組みになっています。

制度の運営は、各都道府県ごとに設けられた「後期高齢者医療広域連合」が担っており、保険料の徴収や医療給付、各種申請手続きなどを実施しています。

1.1 「後期高齢者医療制度」の保険料はどうやって決まる?

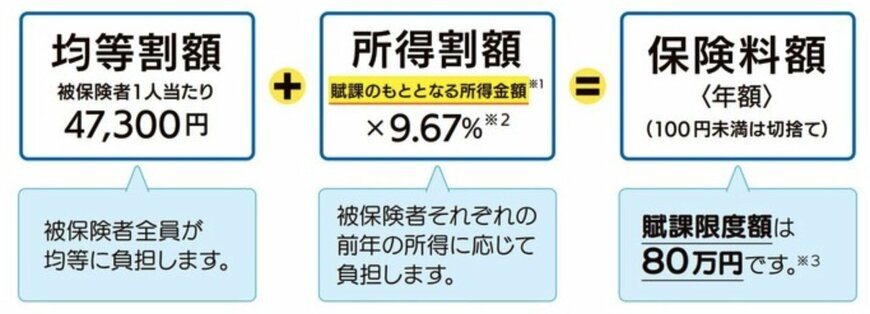

後期高齢者医療制度の保険料は、次の2つの区分によって構成されています。

- 均等割額:被保険者が均等に負担する保険料

- 所得割額:被保険者の前年の所得に応じて負担する保険料

なお、具体的な金額や算定方法は都道府県ごとに異なるため、詳しく知りたい場合はお住まいの地域を管轄する「後期高齢者医療広域連合」の公式サイトを確認するのがおすすめです。

参考までに、東京都後期高齢者医療広域連合では以下のように定められています。

東京都の例では、均等割額が「4万7300円」、所得割額は「課税対象となる所得金額×9.67%」と定められています。

なお、世帯の状況や所得水準によっては保険料が軽減される場合もあります。

それでも近年は、後期高齢者医療制度の保険料が少しずつ増加しており、高齢者の負担は年々重くなっているのが実情です。