帝国データバンクの調査によれば、2025年8月に値上げされた飲食料品は1010品目で、前年から約1.5倍上昇しています。私たちの生活に欠かせない食料品の値上げは、家計を圧迫する要因ともいえるでしょう。

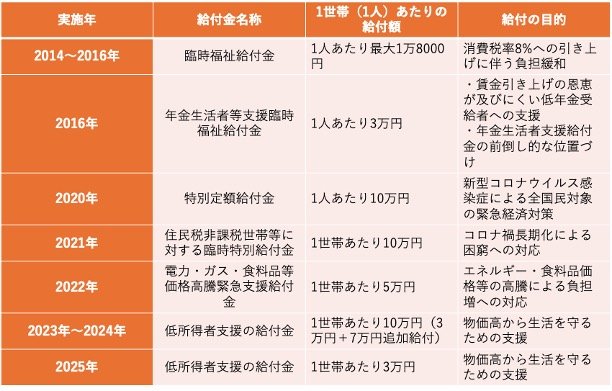

こうした「物価上昇」を始め、経済の冷え込みや国民負担増加があるたびに、政府は給付金を支給してきました。過去10年間で、いつ頃どれくらいの給付が行われてきたのでしょうか。筆者は元公務員ですが、今回は過去10年間の給付金の歴史を振り返り、その課題を提示します。

1. 【住民税非課税世帯】過去10年間の現金給付

過去10年間で、日本ではさまざまな給付が行われました。2014年から、現在までに支援として実施されてきた給付金は、以下のとおりです。

2014〜2016年:臨時福祉給付金

- 1人あたり最大1万8000円

- 消費税率8%への引き上げに伴う負担緩和

2016年:年金生活者等支援臨時福祉給付金

- 1人あたり3万円

- 賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援・年金生活者支援給付金の前倒し的な位置づけ

2020年:特別定額給付金

- 1人あたり10万円

- 新型コロナウイルス感染症による全国民対象の緊急経済対策

2021年:住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

- 1世帯あたり10万円

- コロナ禍長期化による困窮への対応

2022年:電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

- 1世帯あたり5万円

- エネルギー・食料品価格等の高騰による負担増への対応

2023年〜2024年:低所得者支援の給付金

- 1世帯あたり10万円(3万円+7万円追加給付)

- 物価高から生活を守るための支援

2025年:低所得者支援の給付金

- 1世帯あたり3万円

- 物価高から生活を守るための支援

基本的に給付対象となるのは、住民税非課税世帯です。2014〜2016年の臨時福祉給付金、2023〜2024年の低所得者支援の給付金など、いずれも住民税がかからない人・世帯へ支給されてきました。

多くの人に給付されたのは、2020年の特別定額給付金です。1人あたり10万円の給付金が支給されました。

1.1 最大10万円の支給!現金給付の目的とは

過去10年の給付金を振り返ると、給付の目的は以下の3つに分類できます。

- 消費税増税

- 新型コロナウイルスのまん延による経済の冷え込み

- 物価上昇

消費税は、2014年に5%から8%に引き上げられました。引き上げによる生活への影響を懸念し、政府はとくに影響を受けやすい住民税非課税世帯に「臨時福祉給付金」や「年金生活者等支援臨時福祉給付金」を支給しました。

2020年には、新型コロナウイルスの流行により経済が冷え込みました。消費活動の活性化のため、政府は国民全員に10万円を給付したのです。翌年には住民税非課税世帯に限って、再度10万円を支給し、消費の活性化を狙いました。

そして、2022年頃からの給付金は、いずれも物価上昇対策です。エネルギーや食料品の価格高騰に対応するため、毎年のように3〜10万円の給付が実施されています。

いずれも、国民の生活が厳しくなる状況で支給されています。しかし、対象は住民税非課税世帯に限られ、なかなか国民全員には行き渡っていない状況です。

次章では、給付金の有効性を2つの観点から見ていきます。