日本の医療保険制度のひとつである後期高齢者医療制度には、原則として75歳以上のすべての方が加入します。

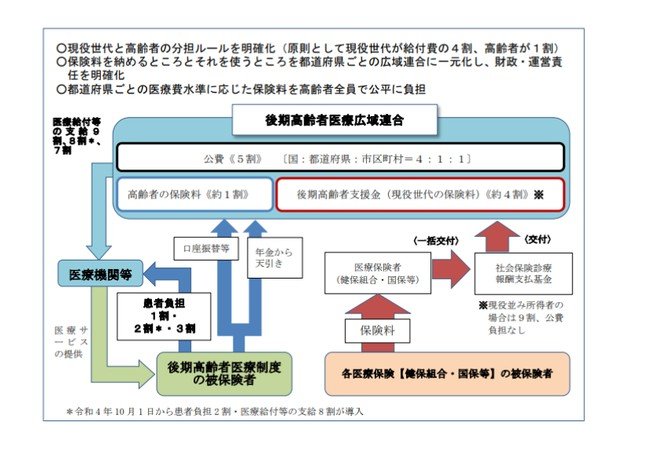

後期高齢者医療制度は現役世代の拠出金や公費など、社会全体で支える仕組みとなっています。財源に注目すると、公費、現役世代からの支援金、そして被保険者である高齢者自身が納める保険料で賄われているのです。

制度を安定的に運営するには、拠出金や公費以外にも、加入者の保険料を安定的に徴収することも重要です。

2025年8月25日に厚生労働省より公表された資料によると、全国平均の保険料収納率は99.51%となりました。

高い水準に達している背景として、制度への理解が浸透したことや、年金からの天引きにより収納されていることなどが考えられます。

一方で、中には保険料を滞納しているケースも存在します。厚生労働省の資料からは、都道府県ごとに滞納率の差があることもわかりました。

くわしく見ていきましょう。

1. 【後期高齢者医療制度の保険料】収納率の全国平均はついに99.51%!

後期高齢者医療制度の保険料は、原則として年金からの特別徴収(天引き)にて徴収されるため、比較的高い収納率を維持しやすいとされています。

厚生労働省が今日2025年8月25日に公表した「令和5年度後期高齢者医療制度(後期高齢者医療広域連合)の財政状況について」によると、2023年度における全国平均の収納率は99.51%となりました。

2008年に制度が開始したあと、各都道府県の広域連合による周知や市区町村による納付相談・分納指導などが徹底されたことも影響すると考えられます。

非常に高い収納率と言えますが、一方で0.49%が滞納となっており、こちらに課題が残ることもわかっています。

制度の運営には公費や現役世代からの拠出金も投入されているため、こうした負担を軽減するためにも未納・滞納はできるだけ減らしていきたい状況なのです。

滞納についてくわしく見ていきましょう