秋も深まり、肌寒い日が増えてくる10月は、夏の疲れを癒やしつつ、年末に向けて将来のことに思いを馳せる時期かもしれません。

特に、誰もが関わる公的年金制度は、老後の生活を支える大切な基盤です。

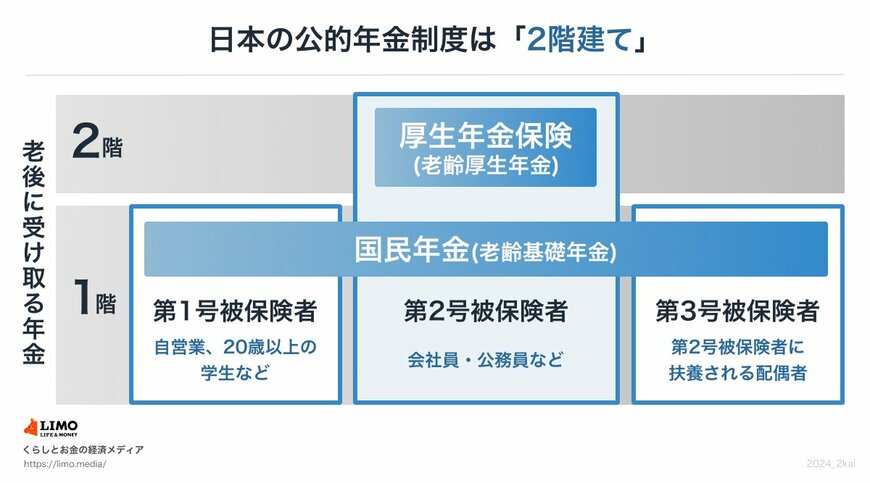

「年金はいくらもらえるのか」「今の制度はどのような仕組みなのか」といった疑問は尽きることがありません。公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金」からなる2階建て構造となっており、それぞれ加入対象者や保険料、そして将来の受給額の仕組みが異なります。

給料から天引きされる厚生年金や、一律で納める国民年金について、ご自身の老後の生活設計に欠かせない基本情報をしっかり把握しておくことが重要です。

この記事では、日本の公的年金制度の基本的な仕組みを分かりやすく解説するとともに、具体的な平均受給額を年齢別に確認し、老後への備えの第一歩として役立つ情報をお届けします。

1. 年金制度は2階建て構造

日本の公的年金制度は、1階部分にあたる「基礎年金(国民年金)」の上に、2階部分にあたる「厚生年金」が上乗せされる2階建て構造です。

国民年金は、原則として国内在住の20歳以上60歳未満の全員に加入義務があり、年金保険料は全員一律です。保険料は毎年改定され、2025年度は月額1万7510円です。

国民年金保険料を全期間(480月)納付すると、65歳以降に老齢基礎年金の満額を受け取ることができます。満額も年度に応じた改定があり、2025年度は月額6万9308円です。

未納期間があれば、その月数に応じて満額から差し引かれます。

厚生年金は、民間企業や官公庁などに雇用されている人が、基礎年金に上乗せして加入する年金です。

現役時代、収入に応じた厚生年金保険料を給与天引きで納付します。老後の受給額は、厚生年金加入期間と在職中の収入に応じて決まる仕組みです。