4. 住民税非課税世帯向けの「支援制度」や「優遇措置」とは?

住民税非課税世帯は、さまざまな支援制度や優遇措置の対象となります。主なものは以下のとおりです。

- 国民健康保険料の軽減

- 住民税非課税世帯向けの物価高支援の給付金

- 医療費の自己負担限度額の緩和

- 介護保険料の軽減

4.1 国民健康保険料の軽減

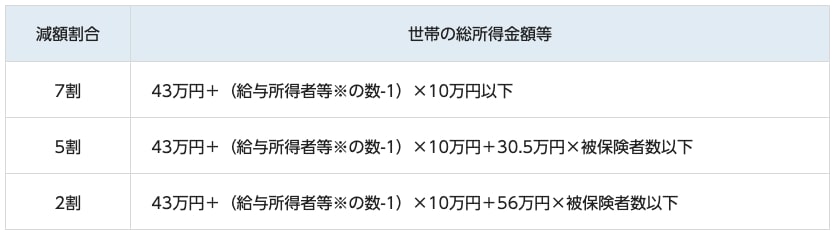

住民税非課税世帯であれば、国民健康保険料の軽減が受けられます。軽減割合は2割〜7割で、所得に応じて減額割合が決定します。(詳細以下画像)

軽減措置は、対象となる場合は自動的に適用されます。書類を記入したり申請手続きをしたりする必要はありません。

国民健康保険料が軽減されれば、毎月の社会保険料の負担が緩和されます。

とくに国民健康保険料は社会保険料のなかでも大きな割合を占めるため、収入の少ない非課税世帯にとってはありがたい制度といえるでしょう。

4.2 医療費の自己負担限度額の緩和

住民税非課税世帯であれば、医療費の自己負担限度額が最低限の金額で済みます。

医療費は、1ヵ月に負担する上限額が定められており、超えた分については「高額療養費制度」によって全額払い戻されます。

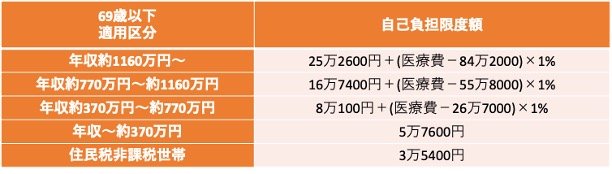

医療費の自己負担限度額は、69歳以下と70歳以上で金額が異なります。69歳以下までを例に、自己負担限度額を見てみましょう。(詳細以下画像)

住民税非課税世帯は、1ヵ月の医療費が3万5400円を超えると、高額療養費制度の対象になります。

払い戻しを受けられる金額がほかの人に比べて低いため、収入が少なく通院や入院が不安な人も、安心して医療を受けられるのです。

高額療養費を利用する際は、支給申請書を加入する健康保険宛に提出する必要があります。

ただし、事前に限度額認定適用書を市町村または国保組合から受け取って医療窓口に提出するか、マイナ保険証を活用すれば、限度額以上の負担はせずに済みます。

5. まとめ

住民税非課税世帯になる年収は、所得や世帯構成によって変わります。

夫婦世帯なら2人あわせて最大で年収366万円、単身世帯なら年収155万円までなら住民税がかかりません。

住民税が非課税だと、国民健康保険料が軽減されたり、高額療養費制度を利用しやすくなったりとメリットも豊富です。

一方、住民税が非課税になるよう年金受給額を調整するのは難しいうえ、非課税世帯の収入は決して多くありません。

無理に非課税世帯となることを狙わなくてもよいでしょう。

参考資料

- 東京都主税局「個人住民税」

- 水戸市「市民税・県民税の概要と税額の計算について」

- 富良野市「市民税について」

- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

- 港区「国民健康保険の保険料」

- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

- 全国健康保険協会「高額な診療が見込まれるとき(マイナ保険証または限度額適用認定証)」

石上 ユウキ