65歳になると、多くの人が定年退職します。定年退職すると、収入は給与から年金へシフトし、これまでよりも減少するのが一般的です。

収入が減少すれば、住民税の課税されない「住民税非課税世帯」になる可能性が高まります。

非課税となる年収・所得額はいくらなのでしょうか。この記事では、夫婦世帯・単身世帯に分けて、住民税が非課税となる収入・所得額を解説します。

1. 住民税非課税世帯になるための条件とは

住民税非課税世帯になるには、所得が一定額以下でなければなりません。

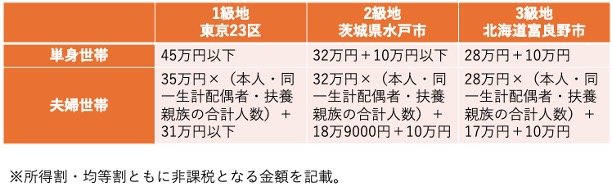

非課税になる所得の条件は、自治体ごとに異なります。具体的には「級地」によって要件が変わっています。

東京23区のような大都市は、非課税となる所得要件がほかの都市よりも高くなっており、中核市、その他市町村の順に低くなっていきます。

住民税は所得金額に応じて課税される「所得割」と、課税者全員が負担する「均等割」で構成されます。所得割・均等割ともに非課税になる所得要件を、いくつかの自治体を例に見てみましょう。

1級地(東京23区)

- 単身世帯:45万円以下

- 夫婦世帯:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

2級地(茨城県水戸市)

- 単身世帯:32万円+10万円以下

- 夫婦世帯:32万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+18万9000円+10万円

3級地(北海道富良野市)

- 単身世帯:28万円+10万円

- 夫婦世帯:28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+17万円+10万円

1級地である東京23区は、単身世帯で所得が45万円以下で住民税が非課税になります。

一方、3級地の富良野市は、所得38万円以下でなければなりません。これは、地域ごとに物価水準が異なるため、それに応じた要件となっているのです。

次章では、65歳から住民税が非課税になりやすい理由を解説します。