2. 課税対象となる相続財産が増えたのはなぜ?

相続財産の総額は、土地・現金・有価証券などすべての項目で増加しています。

背景には、地価の上昇や預貯金の積み上げ、株式など金融資産の値上がりなどがあります。続いて、相続財産の構成比をみていきましょう。

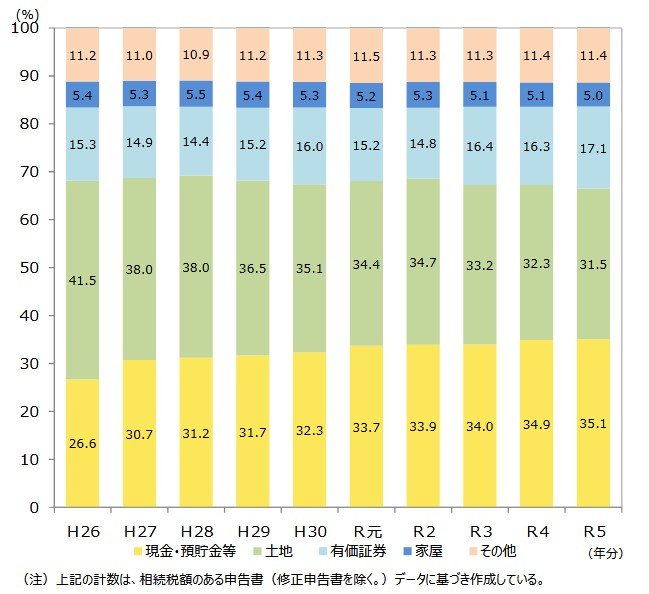

2.1 相続財産の構成比「土地→金融資産へシフト」

①現金・預貯金など「大幅増加」

平成26年の26.6%から令和5年には35.1%へと大きく増加しています。直近では約3分の1以上が現金・預貯金になっており、「相続財産の現金化・流動性の高さ」が進んでいるといえます。

②土地「比率は減少」

平成26年の41.5%から令和5年には31.5%へと減少傾向。相続財産の中で土地の比率は確実に低下しています。相続税対策で土地以外の資産を持つ傾向や、特定の地域では土地価格が伸び悩んでいることなどが影響していると考えられます。

③有価証券「やや上昇傾向」

有価証券は平成26年の15.3%から令和5年の17.1%へと、ゆるやかに増加しています。令和2年頃には一時的に14%台まで下がったのはコロナ禍の影響が考えられますが、直近では再び上昇傾向にあります。

土地の割合減少に対し、現金・預貯金や有価証券が伸びており、株高や投資信託など金融商品の活用が影響していると考えられます。とはいえ、構成比をみると、「現金・預貯金と土地」だけで6割以上を占めており、多くの家庭で身近な財産が課税対象になりやすい状況です。だからこそ「相続が発生してから慌てる」のではなく、早めに財産の把握と準備を始めることが重要です。