老後に支給される厚生年金と国民年金。

2カ月一度支給される年金の次の支給日は今月、10月15日ですが、この支給日に「年金の手取り額」が変動する人もいることをご存知でしょうか。

年金からは税金や社会保険料が天引きされていますが、この天引き額が変更される場合には手取り額に影響が出る仕組みになっています。

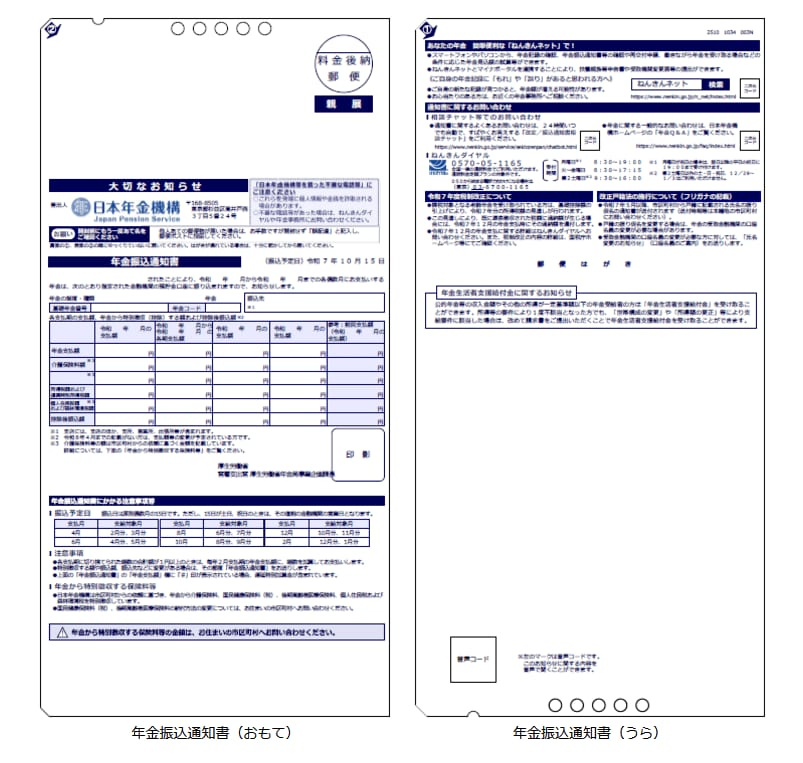

年金額が変わる方には10月に「年金振込通知書」が送付されます。

日本年金機構によれば、年金の振込額が変更となる方へ、年金振込通知書を送付しているとのことです。

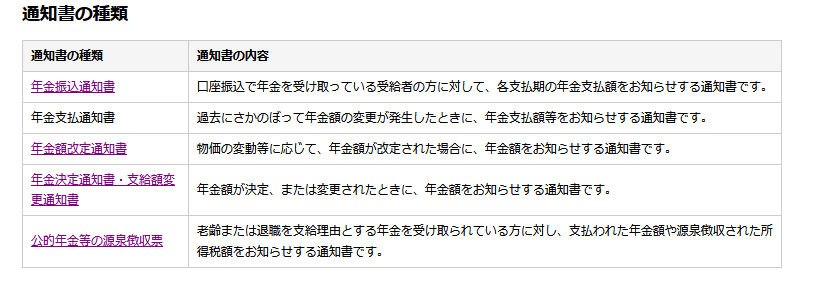

また、ねんきんネットでは、年金受給者の方に送付されている各種通知書が24時間いつでも自宅のパソコンで確認できます。

ねんきんネットの通知書はPDFファイルにして保存したり、印刷したりも可能ですので利用を検討されるとよいでしょう。

なお、今回発送される10月の年金振込通知書について、ねんきんネットで内容の確認や再交付申請ができるようになるのは「10月8日(水曜)」からとなる予定です。

今回は10月支給分から年金の手取りに変更が生じる人について詳しく解説した後、シニア世代の「年金平均月額」を一覧表で確認していきましょう。

1. 10月から「厚生年金や国民年金」の手取り額に変化があるのはどんな人?

公的年金では、税金や社会保険料(健康保険料・介護保険料など)が天引き(特別徴収)される仕組みになっています。

「天引き額は年間を通じて固定」と考えがちですが、実際は年度の途中で金額が変わることが一般的です。

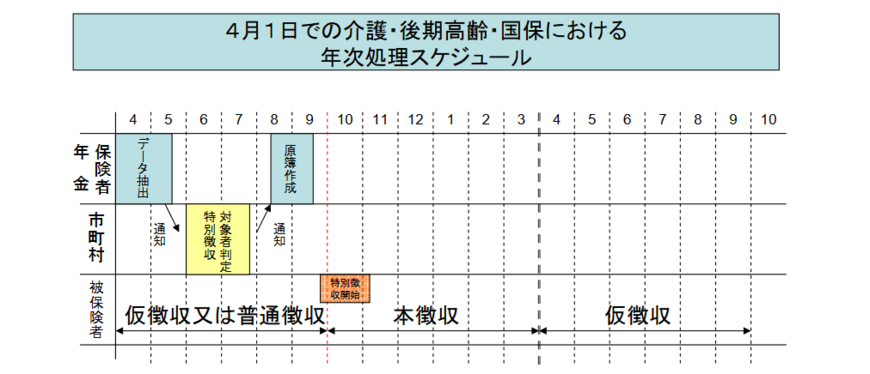

この理由は、年金から天引きされる住民税と社会保険料の算出が、二段階(仮徴収・本徴収)の方式を採用しているためです。

1.1 仮徴収について

年金から天引きされる住民税や国民健康保険料などの社会保険料は、前年の所得を基準に計算されます。ところが、その正式な年額が決まるのは毎年6月から7月頃です。

そのため、金額が未確定の年度前半(4月・6月・8月支給分の年金)では、前年度2月と同額を暫定的に天引きします。この措置を「仮徴収」と呼んでいます。

1.2 本徴収について

前年の所得が確定し、その年度に支払うべき社会保険料の正式な年額が決定すると、徴収方式が切り替わります。本徴収は10月支給分から始まることが多いですが、自治体により8月からスタートする場合もあります。

前年の所得が増加していると、秋以降の年金の手取り額が想定以上に減ってしまうケースがあるため、注意が必要です。

例えば、以下のような理由で前年の課税所得が増えるケースが該当します。

- 不動産の売却や退職金の受け取りで、一時的に大きな所得が発生した

- 年金以外にパート収入や不動産収入などが加わった

- 配偶者控除などの各種控除の適用がなくなり、課税対象額が拡大した

このような要因で前年の所得が増えた場合、年度後半の「本徴収額」が、前半の「仮徴収額」より大幅に高くなることがあります。

その結果、秋以降に天引きされる金額が増加し、年金の手取りが大幅に減る可能性もあるのです。ご自身の状況を事前に確認しておくと安心でしょう。

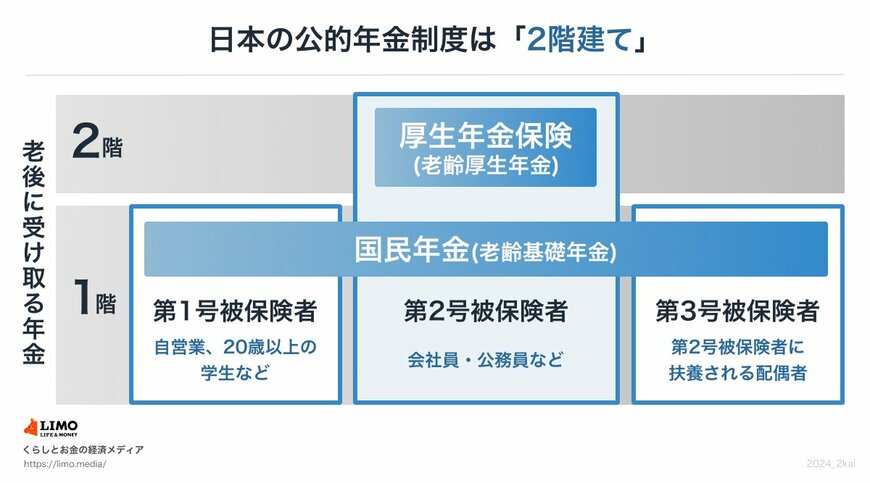

2. 公的年金の仕組み

公的年金の仕組みを振り返ってみましょう。

日本の公的年金は「2階建て構造」と言われます。これは、1階部分に相当する「国民年金」と2階部分に相当する「厚生年金」で構成されているためです。

国民年金の加入対象は、原則として、国内在住の20歳以上60歳未満の全ての人です。年金保険料(※1)は全員一律となっています。

一方で、厚生年金は会社員や公務員などが国民年金に上乗せして加入し、収入に応じた年金保険料(※2)を納付します。

国民年金は、年金保険料を全期間(480月)納付すると、65歳で満額(※3)を受給できます。未納期間に応じて満額から減額されるルールです。

※1 国民年金保険料:2025年度は月額1万7510円

※2 保険料額は標準報酬月額(上限65万円)、標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算される

※3 国民年金の満額:2025年度は月額6万9308円