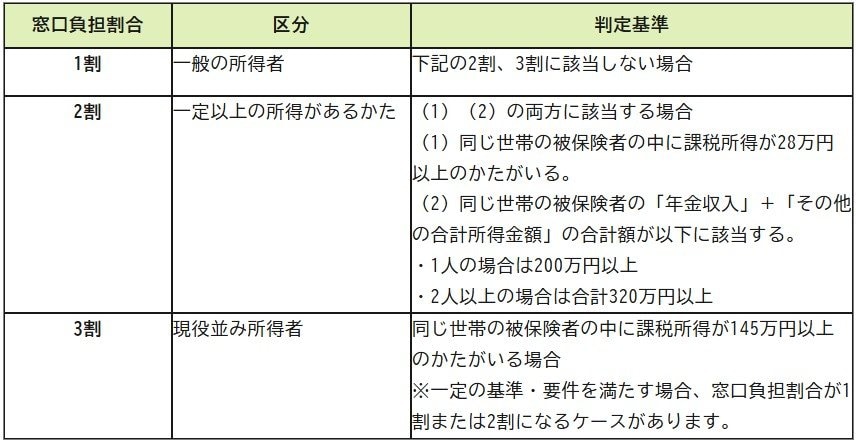

3. 【配慮措置は9月30日まで】「2割負担」となる要件

以下の両方の条件を満たす場合、自己負担割合が「2割」となります。

- 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいるとき

- 同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき

※1「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は含みません。

※2「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

2025年9月30日をもって配慮措置は終了し、2025年10月からは本来の2割負担額が適用されます。

配慮措置終了後は、医療機関の受診が多い方ほど自己負担額が増加する可能性が高くなります。定期的な通院が必要な方は、家計への影響を事前に確認しておくことが重要です。

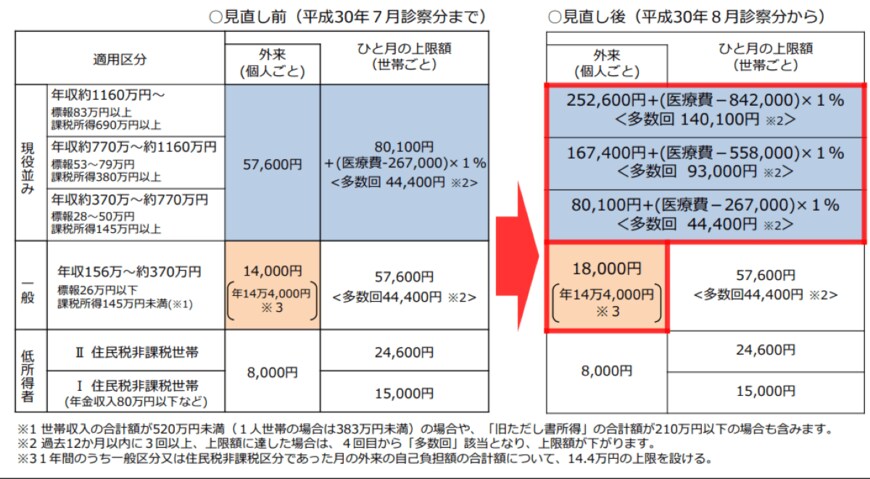

3.1 高額療養費制度にも差がある

厳密には別の制度ながら、高額療養費制度の上限も、高齢者の所得水準に応じて差が生じます。医療費負担を考えるうえでは合わせて理解しておきたい制度です。

高額療養費制度とは、医療機関や薬局での医療費の月額負担額が一定額を超えたときに、超過分が払い戻される制度です。現役世代にもある制度ですが、後期高齢者は上限が低い金額に設定されていて、高額な医療費を負担しない仕組みとなっています。

何度か過去に制度変更がありましたが、現行のルールは下図のとおりです。

こちらは、一般のケースで外来のみ(個人ごと)で月1万8000円、外来と入院を合わせて(世帯ごと)月5万7600円が上限額です。この金額を超えた部分は後日払い戻されます。なお、低所得者は外来が8000円、入院と合わせると1万5000円、または2万4600円が上限です。

なお、3段階に分けられていますが、後期高齢者医療制度とは基準の金額や詳細な区分けが異なります。

どちらも医療費負担に関わる制度ですが、両者の適用年齢や区分けの違いには注意しましょう。