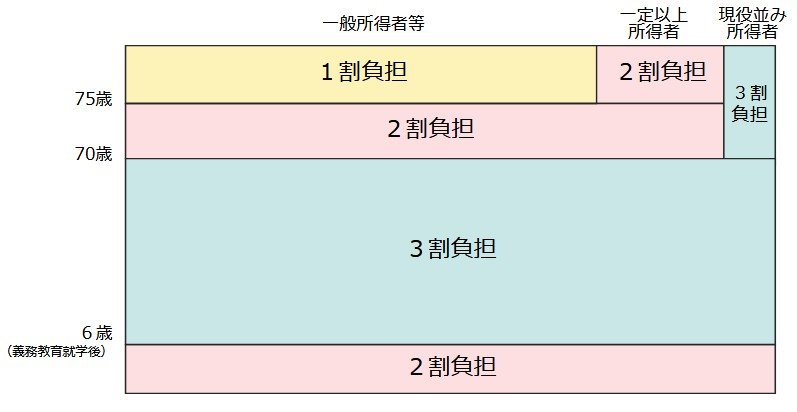

日本では、年齢や所得に応じて医療費の自己負担割合が異なります。75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している人(被保険者)の自己負担割合は、かつては一般所得者等が1割、現役並み所得者が3割とされていましたが、令和4年(2022年)10月からは一般所得者等のうち「一定以上の所得がある人は2割自己負担」に変わりました。

そして、「2割自己負担」になった方の制度変更に伴う急激な負担増を抑えるために「配慮措置」が設けられてきましたが、この配慮措置は2025年9月末(令和7年9月30日)で終了予定です。これからの家計への負担が増加する可能性があり、その影響に備えることが重要です。

1. 「2割負担」はどんな人?約370万人が影響か

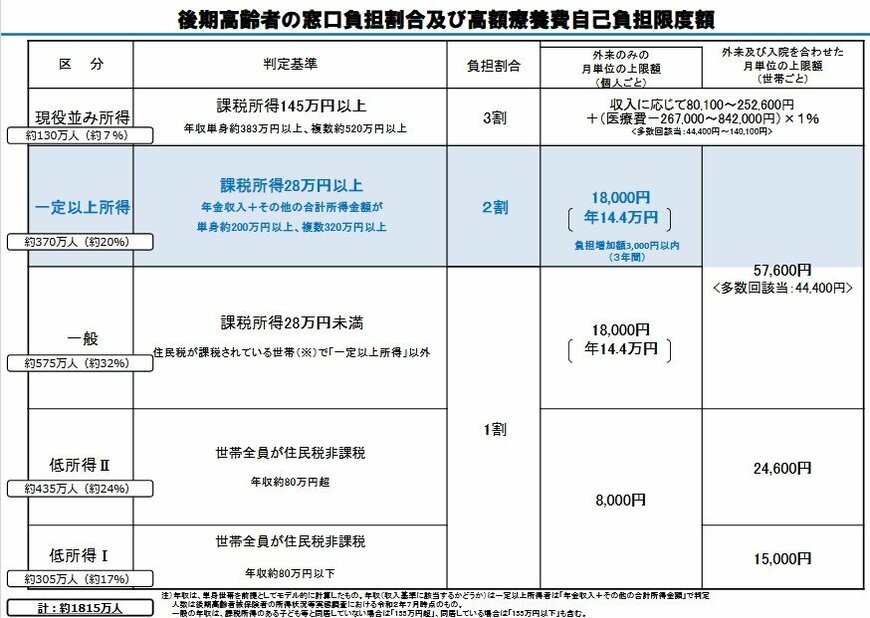

2022年10月から75歳以上の医療費の自己負担に「2割区分」が新設されましたが、その対象である「一定以上所得者」とは以下の通りです。

「一定以上の所得」→課税所得が28万円以上145万円未満の方

年金収入+その他の合計所得金額で、

- 単身世帯なら年収約200万円以上

- 夫婦ふたり暮らし世帯なら年収約320万円以上

この「一定以上所得者」は、後期高齢者の約2割にあたる約370万人にのぼります。もともと1割だった医療費の窓口負担が2割へと引き上げられたため、外来医療については月3000円までにおさえる「配慮措置」が導入されてきました。

ただしこの措置は2025年9月末で終了予定で、以降は自己負担額が一気に上がる可能性があります。仮に医療費が高額になった場合には「高額療養費制度」で一定の上限がありますが、一度は支払う必要があるため注意が必要です。日ごろから通院の多い高齢者にとって、配慮措置の終了は家計にじわじわ響いてくることになりそうです。