2.2 【後期高齢者】年金収入別でチェック!あなたの負担額は?

後期高齢者医療制度では、所得に応じて保険料が決まります。同じように、子ども・子育て支援金の負担額も収入によって変わります。

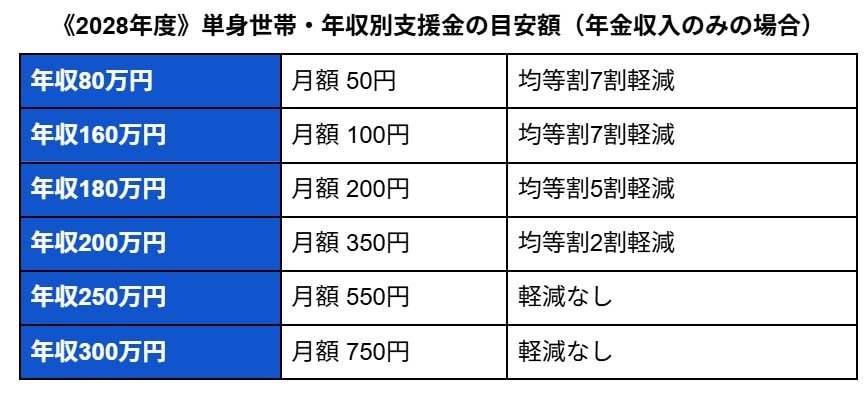

こども家庭庁が示している目安は以下のとおりです。

《2028年度》単身世帯・年収別支援金の目安額(年金収入のみの場合)

- 年収80万円:月額 50円(均等割7割軽減)

- 年収160万円:月額 100円(均等割7割軽減)

- 年収180万円:月額 200円(均等割5割軽減)

- 年収200万円:月額 350円(均等割2割軽減)

- 年収250万円:月額 550円(軽減なし)

- 年収300万円:月額 750円(軽減なし)

3. 2026年からの負担増に備える

2026年4月、私たち年金生活者にとって、また一つ家計に影響する制度が始まります。それが「子ども・子育て支援金」です。75歳以上の後期高齢者も新たな負担として加わり、年収によっては月50円から750円ほどの支払いが増える見込みです。

たったこれだけ?と思うかもしれませんが、年金を主な収入源とする生活において、社会保険料の上乗せや止まらない物価高騰は、日々の暮らしをじわじわと圧迫していく可能性があります。この不確実な時代を安心して過ごすためには、早めの備えが何より大切です。まずは、ご自身の家計状況を正確に把握することから始めてみましょう。

3.1 今日から始めよう!具体的な対応策

【家計簿で年金生活ならではの出費を見直す】

家計簿を使って、収入と支出を「見える化」してみませんか。毎月の食費や光熱費はもちろん、お薬代や通院費といった医療費など、年金生活ならではの支出を見直すことで、無駄を減らし、将来への備えに回せるお金を見つけられるかもしれません。

【「いざ」という時のための貯蓄目標を立てる】

年金生活を送っていると、医療費や介護費用など、突然大きな出費が必要になることがあります。そうした予期せぬ事態に備えるため、小さな金額でも良いので、毎月の貯蓄目標を立ててみましょう。

少しずつでも準備を重ねておくことで、いざという時にも慌てず、安心して過ごせるはずです。

参考資料

荻野 樹