晩秋の冷え込みが感じられる季節となりました。

2025年度の年金額は前年度から1.9%増額されましたが、依然として続く物価上昇の影響は大きく、家計への負担は軽視できません。

多くの高齢者世帯では、次回の公的年金支給日となる12月15日(月)が待ち遠しい頃ではないでしょうか。

年金からの税金や社会保険料の天引きを考慮すると、実際の手取り額は個々の状況によって異なり、生活費の管理に頭を悩ませる世帯も少なくないのが実情です。

この記事では、2カ月に一度の年金支給日に「一人あたり30万円(月額換算15万円)以上」を受け取る方の割合について解説します。

また、所得が一定基準に満たない方を支える「年金生活者支援給付金」についてもご紹介します。

これから本格的な冬を迎えるにあたり、ご自身の年金受給額や利用可能な支援制度を確認し、将来の生活設計を見直すきっかけとしてご活用ください。

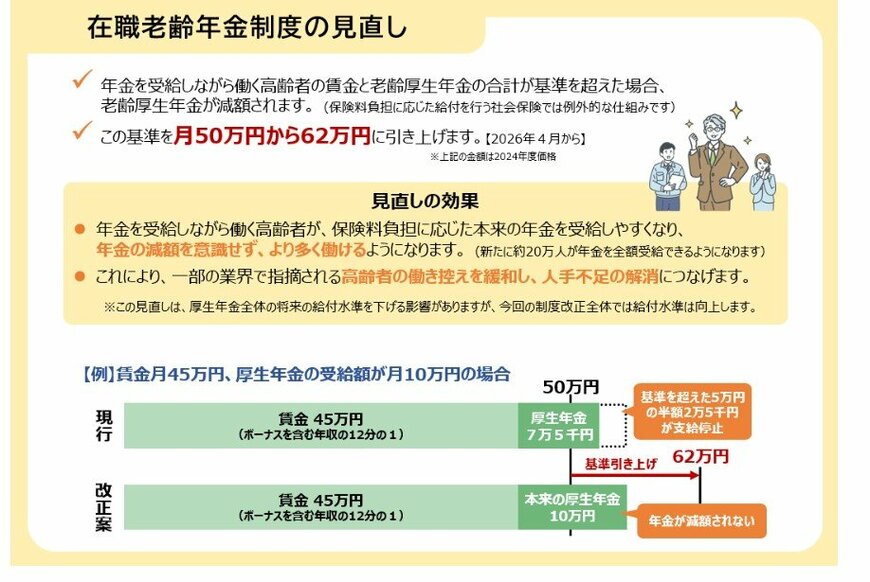

1. 年金制度改革でどう変わる?在職老齢年金制度の見直しのポイント

2025年6月13日に成立した年金制度改革関連法は、働き方や生活様式の多様化に対応した年金制度の構築を目的としています。

この改革には、パートタイマーなどの社会保険適用拡大や、遺族年金の男女差是正といった重要な変更点が含まれています。

本稿では、特に働く高齢者に大きな影響を与える「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。

1.1 在職老齢年金制度の具体的な変更点

在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら就労する方について、年金月額と給与・賞与などの報酬の合計額が一定の基準を超えた場合、年金の一部または全額が支給停止となる仕組みです。

(※老齢基礎年金は支給停止の対象外となり、全額支給されます。)

支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)

支給が停止される基準となる金額(支給停止調整額)は、これまで段階的に引き上げられてきました。

- 2022年度:47万円

- 2023年度:48万円

- 2024年度:50万円

- 2025年度:51万円

- 2026年度:62万円

今回の改正により、2026年4月からはこの基準額が51万円(2025年度)から62万円へと大幅に引き上げられます。

厚生労働省の試算によれば、この見直しによって新たに約20万人が年金を減額されることなく全額受け取れるようになると見込まれています。

この変更は、年金の減額を懸念して就労を調整していた高齢者層が、より柔軟な働き方を選択しやすくなることを後押しするでしょう。