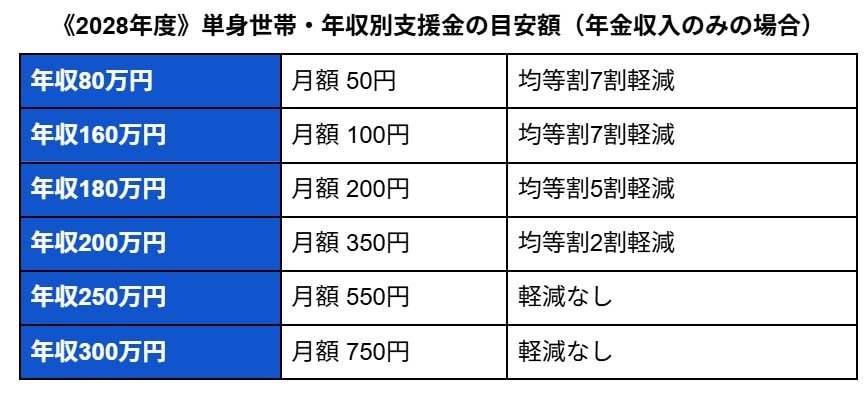

2.2 【年収別】シニアが負担する「支援金額」はどれくらい?

前述のとおり、「子ども・子育て支援金」は保険料と同様に、収入に応じて負担額が変わります。

ここでは、こども家庭庁の資料を参考に、年金収入のみの場合の年収別支援金目安額を確認していきます。

《2028年度》単身世帯・年収別支援金の目安額(年金収入のみの場合)

- 年収80万円:月額 50円(均等割7割軽減)

- 年収160万円:月額 100円(均等割7割軽減)

- 年収180万円:月額 200円(均等割5割軽減)

- 年収200万円:月額 350円(均等割2割軽減)

- 年収250万円:月額 550円(軽減なし)

- 年収300万円:月額 750円(軽減なし)

なお、年金収入300万円は上位約5%、年金収入400万円以上は上位約1%にあたり、年金給付額には一定の上限があるため、これらは比較的まれなケースと考えられます。

※現時点では、2028年度(令和10年度)における賦課上限はまだ設定されていません。

3. 【都道府県別】「保険料+子ども・子育て支援金」で月に約7000円になるケースも

前述のとおり、2026年4月からは後期高齢者医療保険料に「子ども・子育て支援金」が上乗せされます。

年金収入195万円の場合、「保険料+支援金」で月額約7000円となるケースもあります。

参考として、2025年度における「年金収入195万円」の後期高齢者医療保険料の平均月額は以下のとおりです。

3.1 後期高齢者医療保険料の「平均月額」はいくら?(年金収入195万円の場合)

- 全国:5673円

- 北海道:6325円

- 青森県:5415円

- 岩手県:4808円

- 宮城県:5216円

- 秋田県:5042円

- 山形県:5283円

- 福島県:5056円

- 茨城県:5358円

- 栃木県:4991円

- 群馬県:5567円

- 埼玉県:5067円

- 千葉県:5008円

- 東京都:5355円

- 神奈川県:5440円

- 新潟県:4850円

- 富山県:5033円

- 石川県:5573円

- 福井県:5458円

- 山梨県:6003円

- 長野県:5156円

- 岐阜県:5400円

- 静岡県:5275円

- 愛知県:6117円

- 三重県:5475円

- 滋賀県:5371円

- 京都府:6180円

- 大阪府:6495円

- 兵庫県:6134円

- 奈良県:5833円

- 和歌山県:6125円

- 鳥取県:5892円

- 島根県:5618円

- 岡山県:5758円

- 広島県:5438円

- 山口県:6408円

- 徳島県:6033円

- 香川県:5892円

- 愛媛県:5719円

- 高知県:6100円

- 福岡県:6641円

- 佐賀県:6250円

- 長崎県:5792円

- 熊本県:6259円

- 大分県:6509円

- 宮崎県:5675円

- 鹿児島県:6592円

- 沖縄県:6410円

最も平均保険料が高いのは福岡県で月額6641円、逆に最も低いのは岩手県で月額4808円です。

仮に「子ども・子育て支援金」が月額200円上乗せされると、月7000円程度の負担になる場合もあります。

近年、後期高齢者医療保険料は上昇傾向にあり、支援金の加算だけでなく、今後さらに保険料が増える可能性も考慮しておく必要があるでしょう。

4. 現役時代のうちから将来に向けた計画を

限られた年金収入で生活している高齢者にとって、毎月の出費が増えることは、たとえ数百円ほどであっても気がかりな問題でしょう。

特に近年、食料品やエネルギー価格の値上げが続いており、厳しい生活を送ってる高齢者も少なくありません。

さらに、社会保険料や税金などの支出もあり、日々の暮らしに不安を抱える方も少なくないのが現状です。

こうした背景をふまえると、現役世代の方々にとっても、将来に備えた準備の重要性はますます高まっているといえるでしょう。

老後を安心して過ごすためには、早いうちから資産形成や生活設計を始めておくことが大切です。今できることから少しずつ、無理のないペースで備えていきましょう。

参考資料

橋本 優理