2026年4月から、75歳以上の方が対象となる「後期高齢者医療制度」の保険料に、新たな負担として「子ども・子育て支援金」が加わることになりました。

この支援金は、少子化の進行に歯止めをかけるための取り組みの一つで、子どもたちが安心して育つ環境づくりを、若い世代だけでなく、すべての世代で支え合おうという考えのもと導入されます。

とはいえ、「どのくらいの金額を負担することになるのか」「自分にとってどんな影響があるのか」と不安に思う方もいるかもしれません。

そこで本記事では、「子ども・子育て支援金」の仕組みや負担額の目安について、わかりやすく解説していきます。

1. 2026年から徴収が始まる「子ども・子育て支援金」とは?

「子ども・子育て支援金」は、深刻化する少子化対策として国が進める重要な施策の一つです。

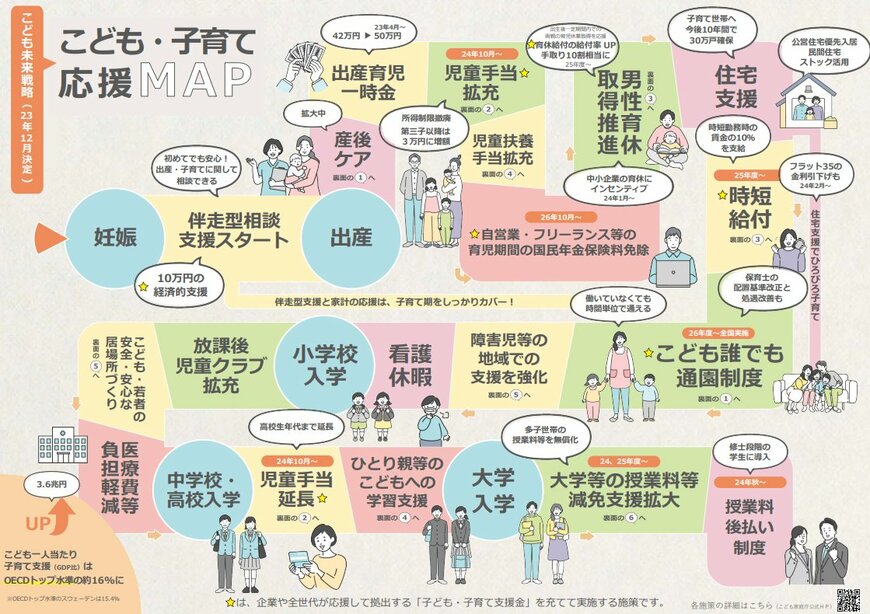

この制度は、「こども未来戦略」と呼ばれる政府の子育て支援強化策を実行するための主要な財源として位置づけられています。

具体的には、出産育児一時金の増額、児童手当の引き上げ、自営業者やフリーランスの育児期間中における国民年金保険料の免除、時短勤務中の給付、さらには住宅ローン「フラット35」の金利優遇など、多方面から子育て世帯を支援する施策が予定されています。

これまで子育て支援にかかる費用は、主に税収や企業からの拠出金によってまかなわれてきました。

しかし、少子化の進行に伴い、支援の充実と制度の持続には、高齢者を含むすべての世代が協力し合うことが求められています。

その財源確保のため、2026年4月からは「子ども・子育て支援金」として、すべての世代の医療保険料に上乗せする形で徴収が開始されます。