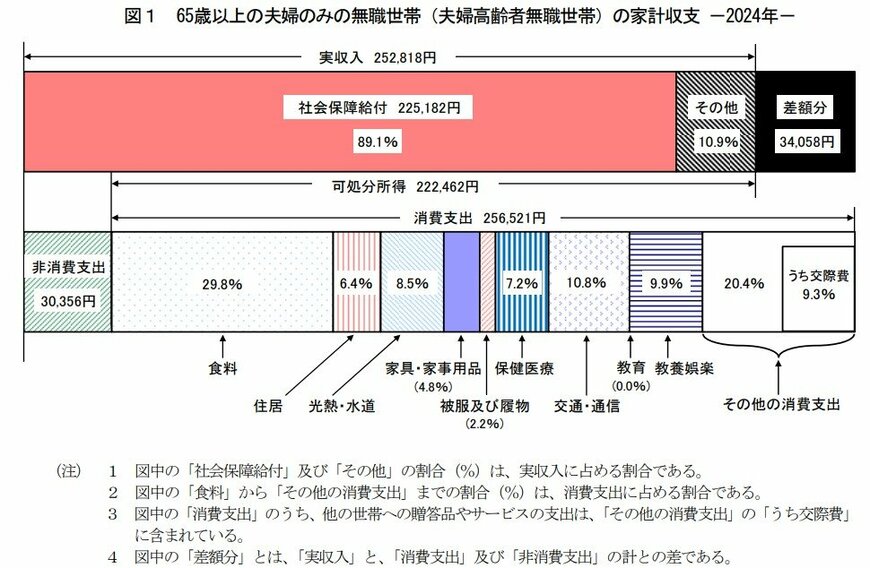

5. 【65歳以上】夫婦のみの無職世帯「家計収支平均」 生活費はいくらかかってる?

5.1 収入「25万2818円」

■うち社会保障給付(主に年金):22万5182円

5.2 支出「28万6877円」

■うち消費支出:25万6521円

- 食料:7万6352円

- 住居:1万6432円

- 光熱・水道:2万1919円

- 家具・家事用品:1万2265円

- 被服及び履物:5590円

- 保健医療:1万8383円

- 交通・通信:2万7768円

- 教育:0円

- 教養娯楽:2万5377円

- その他の消費支出:5万2433円

- うち諸雑費:2万2125円

- うち交際費:2万3888円

- うち仕送り金:1040円

■うち非消費支出:3万356円

- 直接税:1万1162円

- 社会保険料:1万9171円

5.3 家計収支

- ひと月の赤字:3万4058円

- エンゲル係数(※消費支出に占める食料費の割合):29.8%

- 平均消費性向(※可処分所得に対する消費支出の割合):115.3%

65歳以上の夫婦世帯の家計状況を見ると、毎月の収入は25万2818円で、その大部分は公的年金などの社会保障給付金です。シニア世代で働いている方が増えていても、実際には年金が主な収入源となっていることが分かります。

一方で、支出の合計は28万6877円と、収入を上回る金額となりました。その内訳は、生活に必要な消費支出が25万6521円、税金や社会保険料などの非消費支出が3万356円となっていますが、特に大きな割合を占めているのは食費の7万6352円です。

エンゲル係数は、家計の消費支出に占める食費の割合を示すものです。このデータではエンゲル係数が29.8%と、支出の約3割を占めています。シニア世代は現役時代と比べて収入が減るため、食事で贅沢をしていない場合でも、相対的にエンゲル係数が高くなっていると考えられます。

平均消費性向は115.3%となっており、つまり収入に対して支出が15.3%多く、赤字になっていることが分かります。毎月3万4058円の赤字を、貯蓄を取り崩して賄っていると考えられるでしょう。

シニア世代になると年金収入が中心となるため、生活費が足りず毎月赤字となっていると長期的に負担となってしまいます。もし毎月赤字になっている方は、一度支出の見直しをしてみることをおすすめします。今後も貯蓄で賄っていける赤字額であれば問題ありませんし、無理して節約をしていく必要もないでしょう。

現在の赤字金額が続くと厳しいな…と感じる方は、固定支出からで減らせるものを探したり、生活費の内容を見直してみることで、長期的な負担を減らしていけるかもしれません。また、貯蓄額と赤字額のバランスによっては、短時間働くなどの収入確保を検討した方が良い可能性があります。

ご自身の状況に合わせて、家族と相談しながら見直してみましょう。

6. 収支のバランスを考えて、計画的に老後資金を準備しよう

厚生労働省や総務省のデータを中心に確認していきました。健康寿命と平均寿命には男性8.52歳、女性11.69歳の差があり、またシニア世代の家計収支は毎月3万4058円の赤字となっていたことが分かりました。

厚生年金の全体平均年金月額は14万6429円、国民年金の全体平均月額は5万7584円であり、年金収入だけで生活費のすべてを賄うのは難しい方が多いと考えられます。しかし、実際にはシニア世代の収入は年金が主となることが多いでしょう。

「老後資金を貯めないと」と考えている方は多いのではないかと思いますが、若いうちに資金面について計画的に準備しておくことで、老後の心配を減らすことができます。

家計の収支を見直しつつ、毎月の生活費とそれ以外の特別な出費を想定しておいて、資金面の不安をなくせると良いのではないでしょうか。

参考資料

- 厚生労働省「健康寿命の令和4年値について」

- 厚生労働省「令和5年簡易生命表の概況」

- 総務省統計局「働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果の要約」

- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 総務省「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要」

石川 晴香