2. 【70歳代】二人以上世帯「平均貯蓄額」「中央値」はどれくらい?

J-FLEC(金融経済教育推進機構)が「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」を公表しています。

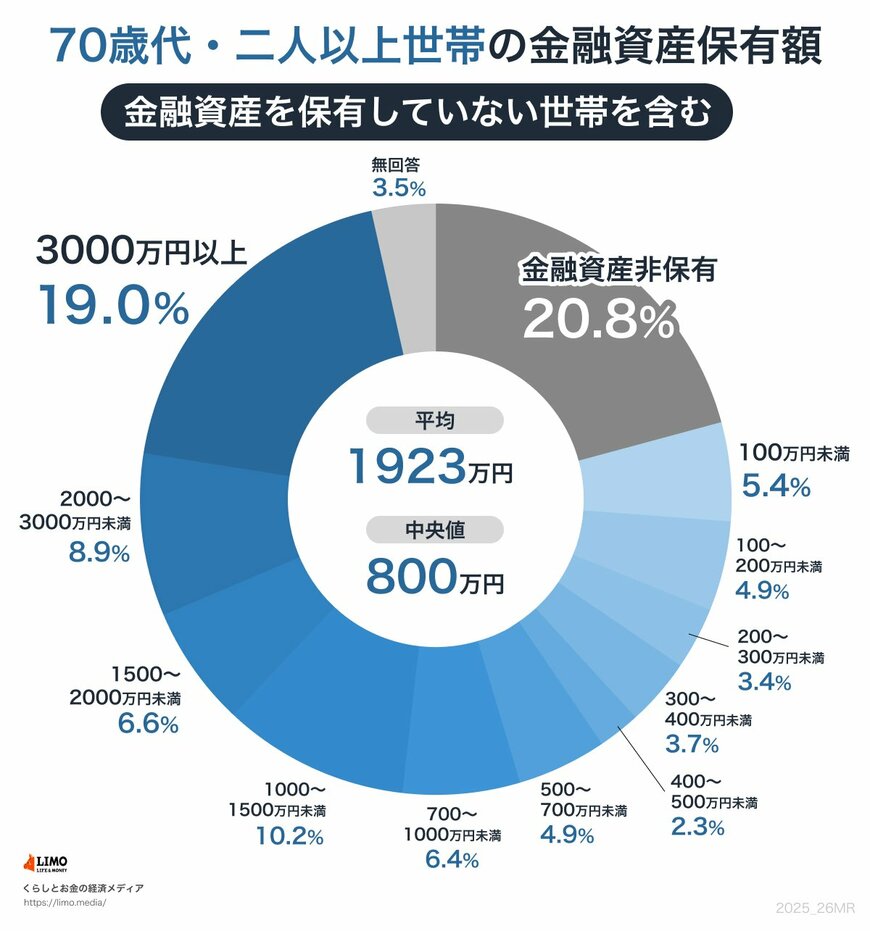

この調査結果をもとに、70歳代・二人以上世帯の貯蓄額(金融資産を保有していない世帯を含む)を確認していきましょう。

※貯蓄額には、日常的な出し入れ・引落しに備えている普通預金残高は含まれません。

70歳代・二人以上世帯の平均貯蓄額は1923万円となっています。一方で、中央値は800万円まで下がっています。

平均値と中央値は性質が異なります。平均値は貯蓄額の平均であり、中央値はデータを金額順に並べて真ん中にある数値です。つまり、平均貯蓄額は1923万円ですが、半数は金融資産を800万円持っていないということになります。また、20.8%が金融資産非保有であることから、金融資産を保有しており、かつ金額が800万円までの割合が約30%だと分かります。

世帯ごとの貯蓄額分布は、以下のとおりです。

- 金融資産非保有:20.8%

- 100万円未満:5.4%

- 100~200万円未満:4.9%

- 200~300万円未満:3.4%

- 300~400万円未満:3.7%

- 400~500万円未満:2.3%

- 500~700万円未満:4.9%

- 700~1000万円未満:6.4%

- 1000~1500万円未満:10.2%

- 1500~2000万円未満:6.6%

- 2000~3000万円未満:8.9%

- 3000万円以上:19.0%

- 無回答:3.5%

大きな割合を占めた項目は2つありました。金融資産非保有の世帯が20.8%、3000万円以上の貯蓄を持つ世帯が19.0%と、どちらも約2割を占めています。両極端な2つの回答で全体の約40%を占めているということになり、このことから貯蓄事情は2極化していることが分かります。

その他は、100万円未満の世帯が5.4%、100~200万円未満が4.9%、200~300万円未満が3.4%となっており、金融資産300万円未満の世帯が13.7%という結果になりました。この結果から、比較的貯蓄額が少ない世帯も一定数あることが分かります。

その次の層を見てみると、300~400万円未満の世帯が3.7%、400~500万円未満の世帯が2.3%、500~700万円未満の世帯が4.9%、700~1000万円未満の世帯が6.4%となっており、金融資産300~1000万円未満の世帯が17.3%となりました。

一方で、1000~1500万円未満の世帯が10.2%、2000~3000万円未満の世帯が8.9%など、全体の19.1%は1000~3000万円未満を保有していることが分かりました。ある程度まとまった貯蓄を持つ世帯も存在します。

70歳代の世帯の貯蓄額にはばらつきがあり、家庭によって大きく異なります。現役時代から貯蓄しているケースや、大きな入金があったケースも考えられます。例えば退職金、不動産の売却資金、相続金などがあり得ます。また、現役時代からの収支は家庭によってさまざまであり、常に節約を意識して生活していたという方は結果として貯蓄ができていたのかもしれませんし、株式の配当金や不動産の家賃収入によって収入を増やしていたという方もいるのではないでしょうか。

年金収入の金額にもよりますが、年金だけで生活費を賄うことが難しい場合もあるでしょう。前項で働くシニア世代が増えていると解説しましたが、元気なうちに働いてお金を稼いでおくというのもひとつの手だと筆者は考えます。また、資金に余裕がある場合には、無理のない範囲で資産運用をすることで、お金に働いてもらうという考え方もあるでしょう。

自分がどのくらい生活費が必要か考えて、老後資金の見直しをすることで、計画的に準備ができるようにしましょう。

続いて、2024年12月に公表された厚生労働省の一次資料をもとに、今のシニア世代がどれくらい公的年金(厚生年金・国民年金)を受け取れているかを見ていきます。