スマホで写真を撮ったり、ネットで買い物をするのが当たり前の今。そんな中、自分が亡くなったときにスマホやネット上の情報が「デジタル遺品」として残ることを考えたことはありますか?

今回は、総務省の調査結果をもとに、各世代のインターネット利用状況を踏まえながら、ファイナンシャルプランナーの視点で「デジタル終活」の進め方をわかりやすく解説します。

1. 「スマホの中身」が遺品になる時代、その備えは?

「どの年代が多くインターネットを利用しているか?」

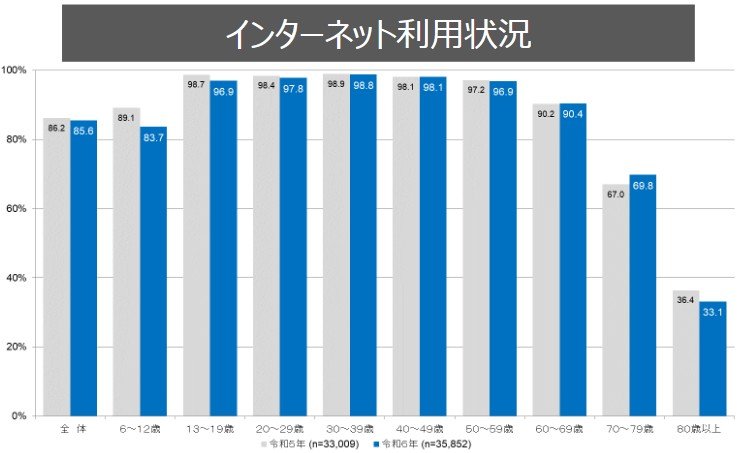

令和7年5月30日に発表した総務省「令和6年通信利用動向調査」によると、インターネット利用は13歳から59歳までの各年齢層で96%以上の非常に高い利用率がみられました。

また60歳代は90.4%、70歳代は69.8%で80歳以上にいたっては33.1%が利用しているという状況です。では次に「どの機器でインターネットを利用しているのか?」各年代でみてみましょう。

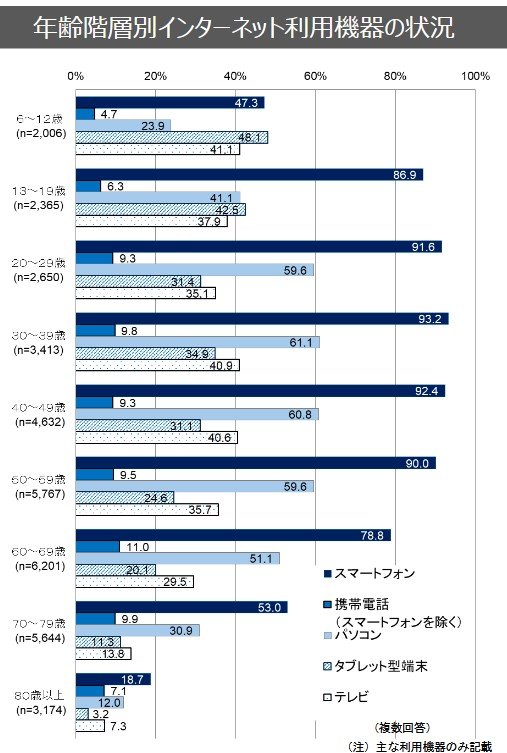

総務省「令和6年通信利用動向調査」によると、どの年代においても、インターネットの利用機器として最も多く使われているのはスマートフォンであることがわかります。

一方で、2番目に多く利用されている機器は、19歳以下ではタブレット型端末が多く、20歳以上のすべての年代ではパソコンが次に多く利用されています。

スマートフォンなどのデジタル機器は、いまや日々の暮らしに欠かせない存在となっています。皆さまのスマートフォンの中にも、写真や連絡先、ネットバンキング、SNSなど、大切な情報がたくさん入っているはず。

では、自分がいなくなった後、そのスマートフォンの情報はどうしますか? 家族が困らない状況に、今のうちから備えられているでしょうか。実際、万が一のときに誰にも引き継がれない「デジタル遺品」が増えていることも事実です。

1.1 家族が困る…「デジタル遺品」が残す課題

「デジタル遺品」には、故人がインターネット上に保有していた資産データや、契約していたサブスクリプションのアカウントなどが含まれます。また、スマートフォンに残された写真や連絡先、ネットバンキング、SNSなどのログイン情報もデジタル遺品となり、残された家族を悩ませることがあるため、生前の整理、いわゆる「デジタル終活」の必要性が高まりつつあります。

実際、遺族が契約内容を確認したり解約手続きを行いたくても、IDやパスワードが分からず困るケースが多く見られています。デジタル社会の進展に伴い、こうした課題への備えが今後ますます重要になっていくと考えられます。