3.2 【年収別で確認】シニアの支援金額はどれくらい?

後期高齢者医療制度では収入に応じて医療費の自己負担額が決まるように、子ども・子育て支援金の負担額も収入に応じて変動します。

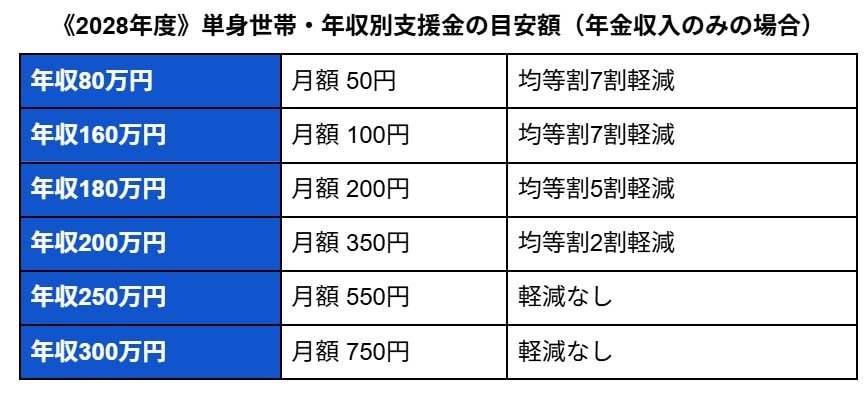

こども家庭庁が示す目安額は以下のとおりです。

《2028年度》単身世帯・年収別支援金の目安額(年金収入のみの場合)

- 年収80万円:月額 50円(均等割7割軽減)

- 年収160万円:月額 100円(均等割7割軽減)

- 年収180万円:月額 200円(均等割5割軽減)

- 年収200万円:月額 350円(均等割2割軽減)

- 年収250万円:月額 550円(軽減なし)

- 年収300万円:月額 750円(軽減なし)

4. まとめ

今回は、75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」の保険料に「子ども・子育て支援金」が加算される件について詳しく解説しました。

最近の日本では少子化が進み、子どもを育てやすい環境を整えるための施策が進んでいます。しかし、その財源を確保するために社会保険料などの負担が増えるという話もよく耳にするようになったのではないでしょうか。

なお、この支援金の負担は、75歳以上の後期高齢者だけではありません。現役世代の方々も、2026年4月から健康保険料と一緒に徴収されることになります。

「ただでさえ少ないと聞く年金なのに、社会保険料の負担が増えたら生活に困るのでは?」

「今後も負担が増え続けるかもしれないと思うと気が重い…」

現時点では具体的な負担額はまだ不明ですが、仮に毎月の負担が数百円だったとしても、それが今後も固定費としてかかり続けることや、さらなる負担増への懸念から不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。

少子化対策は必要なものですが、そのために高齢者や現役世代の負担が増える可能性があることも、心に留めておくことが大切です。

参考資料

鶴田 綾