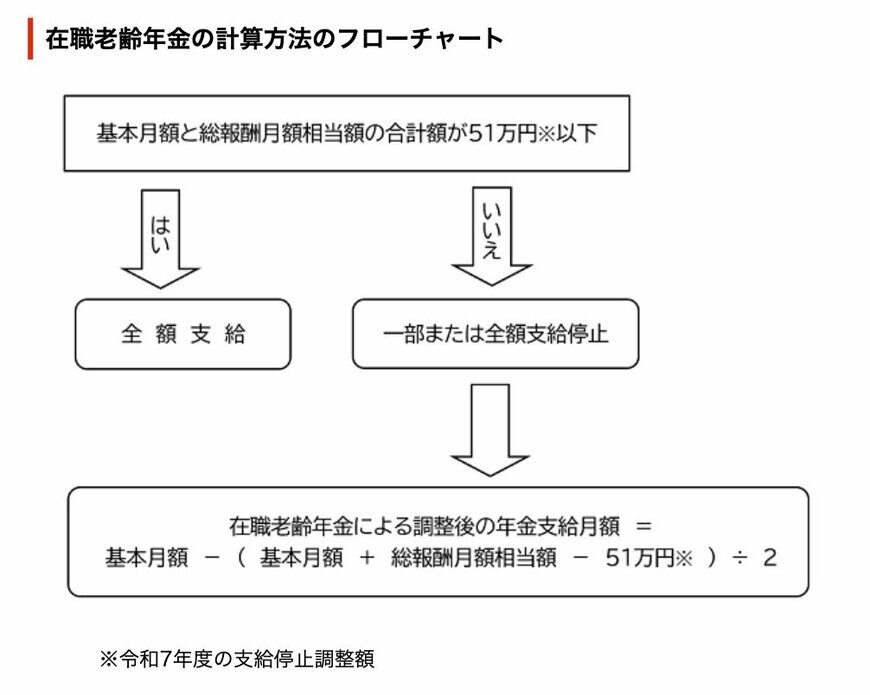

1.3 調整金額の計算

現行の法律による、具体的な調整金額の計算方法は以下の通りです。

- (基本月額 + 総報酬月額相当額) の合計額が51万円以下の場合

→調整なし:年金は全額支給されます。 - ( 基本月額 + 総報酬月額相当額)の合計額が51万円を超える場合

→年金支給額の調整:超えた額の半額(1/2)が、毎月の年金額から支給停止されます。

2. 2026年からの改正法案

ここまでは、現行の在職老齢年金制度について説明をしてきました。次に、2025年6月の国会にて成立した改正法案による在職老齢年金制度の変更点について説明していきます。

2.1 改正法案の概要

今回の改正法案では、在職老齢年金制度によって調整が始まる基準額の見直しが行われました。

現行の制度では、前述の通り、「総報酬月額相当額」と「年金月額」の合計が50万円(2024年度の場合。2025年度は51万円)を超えた場合に、年金の一部または全部が支給停止となります。この「50万円」(2024年度の場合。2025年度は51万円)の基準額が、改正法により「62万円」に引き上げられる見通しとなっています。

2.2 法改正の背景

この法改正が行われた背景として、主に以下の2つの要因が挙げられます。

- 労働力人口の減少

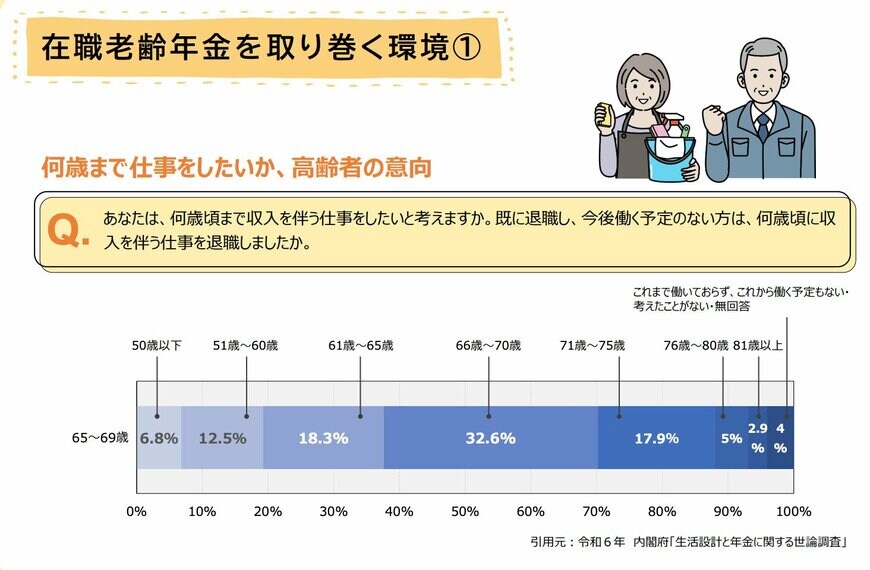

少子高齢化により、現役世代の働く人口が減少している中、人手不足倒産も多くなっています。これにより、人材確保や技能継承等の視点から、高齢世代の社会参加が以前にも増して必要とされるようになりました。 - 高齢世代の就労意欲の増加

平均寿命や健康寿命が延びる中、老後も積極的に働きたいと考える高齢者が増加しています。内閣府が5000人を対象に行った「生活設計と年金に関する世論調査」では、半数以上が65歳以降も働き続けたい、またはすでに働いているという結果が出ています。

このような背景から、高齢者の活躍を後押しし、働く意欲のある方々がより働きやすい環境を整備するという観点によって、今回の法改正が提案されました。