5. 少子高齢化による労働力人口の減少

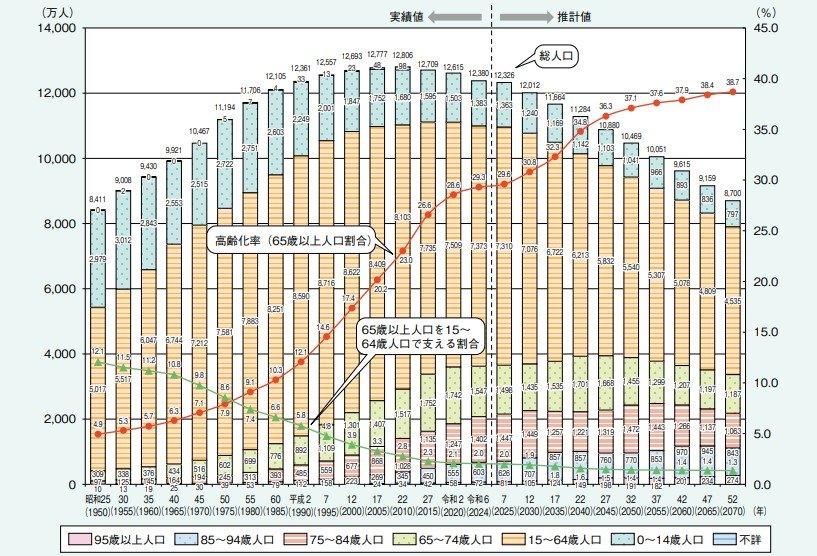

少子高齢化が進み、生産年齢人口(15歳~64歳)も減少しています。生産年齢人口は1995年に既にピークを迎えており、将来的にも大幅な減少が見込まれています。

生産年齢人口の減少に伴い、人手不足の深刻化や経済成長率の低下などさまざまな問題が発生しています。また、高齢労働者の割合が高まり、労災事故の増加などが懸念されます。

6. 国民負担率の増加も

国民負担率とは、国民所得に占める税金や社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)などの合計額の割合のことです。

少子高齢化の進展は、国民負担率にも大きく影響しています。高齢者を支える現役世代の社会保険料が増えて、国民負担率は大幅に上昇しています。

- 1993年の国民負担率:36.3%

- 2025年の国民負担率:46.2%

給与が上がらず国民負担率が増加すると、実質的な手取り額は少なくなります。負担(税金や社会保険料の支払い)と受益(医療サービスや年金などの受給)のバランスをどのように均衡させるかは、日本の社会保障制度、更には我々の生活に直結する大きな課題と言えるでしょう。

7. まとめ

近年、賃金や物価の上昇が大きな話題となっていますが、バブル崩壊後の「失われた30年」の間、会社員の給与はほとんど上がりませんでした。企業業績が低迷し、企業が賃金コストを抑制したり、非正規雇用を拡大したことなどが原因です。

ただし、少子高齢化により人手不足が深刻化したり、多様な働き方を求める労働者が増えたりして、給与や働き方に関する環境が大きく変化しています。

ここ30年間の変化を理解するとともに、これからの働き方を考えるときに活かしてみましょう。

参考資料

- 国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」

- 国税庁「平均給与」

- 労働政策研究・研修機構「図1-2 労働時間数 年間」

- 内閣府「令和7年版 高齢社会白書(全文)」

- 財務省「令和7年度の国民負担率を公表します」

- 厚生労働省「「非正規雇用」の現状と課題」

西岡 秀泰