3. 住民税非課税世帯はさまざまな恩恵が受けられる

住民税非課税世帯になると、さまざまな恩恵が受けられます。主なものは以下のとおりです。

- 国民健康保険料の軽減

- 住民税非課税世帯向けの物価高支援の給付金

- 医療費の自己負担限度額の緩和

- 介護保険料の軽減

このなかでも、国民健康保険料の軽減と、非課税世帯向けの給付金について詳しく見ていきましょう。

3.1 国民健康保険料の軽減

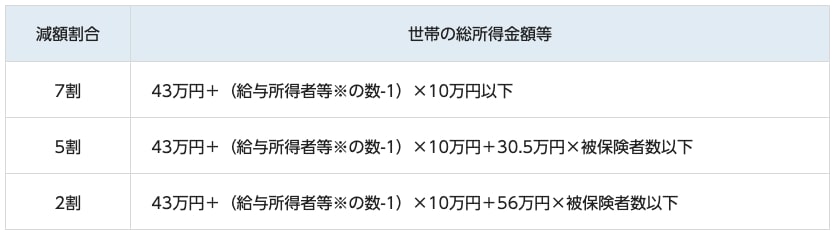

住民税非課税世帯であれば、国民健康保険料の軽減が受けられます。軽減割合は2割〜7割で、所得に応じて減額割合が決定します。

- 7割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下

- 5割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+30万5000円×被保険者数以下

- 2割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×被保険者数以下

国民健康保険料が軽減されれば、毎月の社会保険料の負担が緩和されます。とくに国民健康保険料は社会保険料のなかでも大きな割合を占めるため、収入の少ない非課税世帯にとってはありがたい制度といえるでしょう。

3.2 住民税非課税世帯向けの物価高支援の給付金

物価高対策として、給付金が支給されるケースが増えてきました。住民税非課税世帯は物価高による影響を受けやすいとされるため、こうした給付金の対象になります。

6月17日に、石破茂内閣総理大臣は、7月の参議院選挙における自由民主党の公約として「全世帯2万円・住民税非課税世帯4万円」の給付金を支給することを検討すると述べました。実際に給付事業が開始されれば、住民税非課税世帯は最低でも4万円の給付金を受け取れる見込みです。

給付金を活用すれば、家計の支出が多少楽になる可能性があるでしょう。しかし、給付金額は2024年の最大10万円の給付以降、3万円、2万円と事業を実施するたびに減額傾向にあります。加えて、給付スパンも短くなりつつあり、ありがたみを感じにくくなっているともいえるでしょう。

4. まとめ

住民税非課税世帯となるには、夫婦世帯であれば自身は年収211万円で、配偶者が給与収入100万円もしくは年金収入155万円、単身世帯であれば年収155万円以下であるのが条件です。公的年金等控除による控除金額の恩恵により、年収が200万円台であっても住民税がかからなくなります。

とはいえ、年金以外の収入を得ている人や年金受給額が大きい人など、住民税の課税が避けられない人もいるでしょう。無理に住民税非課税となる収入額に調整しようとせず、生活に十分な収入を得るのも、老後のライフプランのひとつです。

参考資料

石上 ユウキ