蒸し暑い日が続く今年の夏、体調管理に気を配りつつ、ふと将来の生活資金について思いを巡らせる方もいるかもしれません。特に、年金制度は複雑で分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし、日本の公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金」という2つの柱から成り立っており、その仕組みを理解することは、将来設計において非常に重要です。

この記事では、公的年金の基本的な仕組みと、厚生労働省の最新データから見る年代別の平均受給額、さらには受給額に生じる個人差について詳しく解説していきます。

1. 日本の公的年金、どんな仕組み?

まずは日本の公的年金制度の基本を押さえておきましょう。

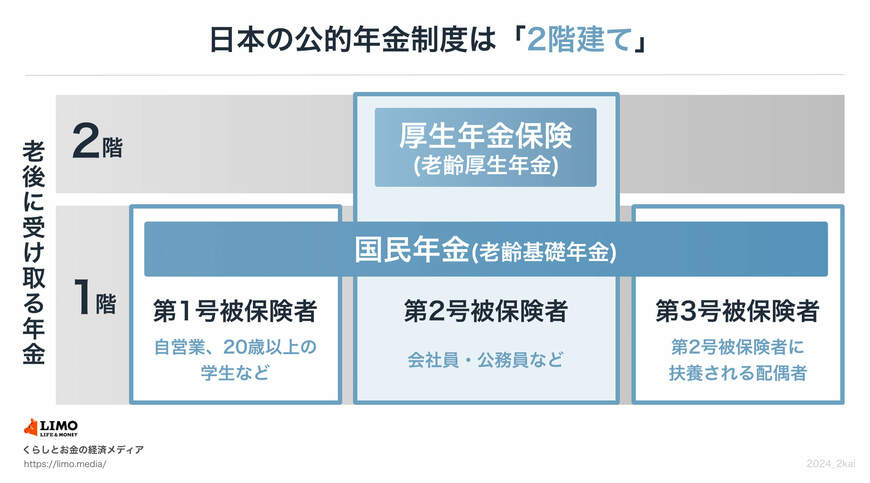

日本の年金は、「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の2階建て構造で成り立っています。

1.1 国民年金(1階部分)の基本をおさらい

- 加入者:日本に住む20歳から60歳までの原則すべての人

- 保険料:全員一律

- 受給額:40年間欠かさず納めれば満額。納付状況に応じる

1.2 厚生年金(2階部分)の基本をおさらい

- 加入者:会社員や公務員、またパートで特定適用事業所に働き一定要件を満たした方が、国民年金に上乗せで加入

- 保険料:収入に応じて(上限あり)変わる

- 受給額:加入期間や納めた保険料により個人差が大きく出やすい

公的年金はこのような仕組みで構成されていますが、実際の受給額には個人ごとに大きな差が生じています。