2025年6月10日に内閣府が公表した「令和7年版 高齢社会白書」によると、65歳以上の人口はすでに総人口の29.3%に達しており、今後も医療や介護にかかる費用の増加が予測されています。

政府はこうした状況に対応するため、健康保険制度を持続可能にするための施策を進めています。

暑さのピークも過ぎる8月後半は、夏の疲れが出やすく体調を崩しやすい時期でもあります。いざというときに安心して医療を受けられるよう、後期高齢者医療制度ではどんな給付を受けられるのかを知っておくことは大切です。

本記事では、後期高齢者医療制度に加入することで受けられる給付について、わかりやすく解説します。

記事の後半では、「年金収入195万円」の人を参考に、都道府県ごとの保険料も見ていきましょう。

1. 75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」とは?

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人、または65歳以上で一定の障害がある人が対象となる公的医療保険制度です。

現役世代が加入する国民健康保険や健康保険とは独立して運営されており、原則として75歳に達すると自動的に加入する仕組みになっています。

1.1 後期高齢者医療制度の自己負担割合は「1割・2割・3割」

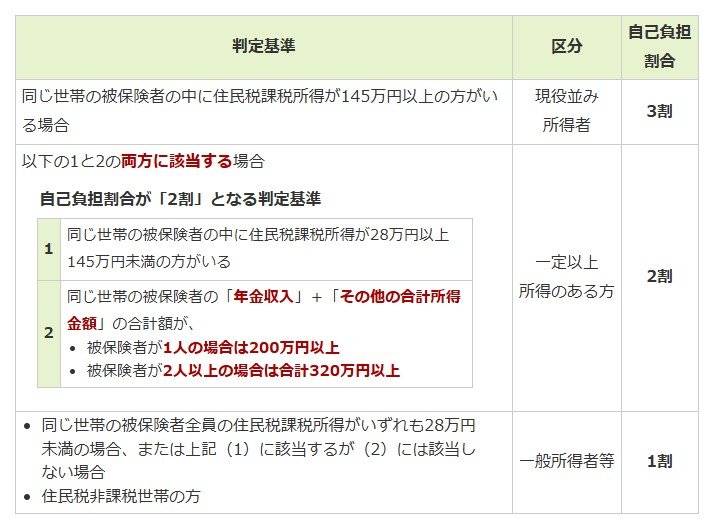

後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担割合は所得水準に応じて「1割・2割・3割」のいずれかに区分されます。

- 3割負担(現役並み所得者):同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

- 2割負担(一定以上所得のある方):以下の①②の両方に該当する方

①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる

②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、

・被保険者が1人…200万円以上

・被保険者が2人以上…合計320万円以上

- 1割負担(一般所得者等):同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合。住民税非課税世帯の方

1.2 後期高齢者医療の「保険料」はどうやって決まる?

後期高齢者医療制度の保険料は、以下の項目を合算して算出されます。

- 均等割額:被保険者が均等に負担する保険料

- 所得割額:被保険者の前年の所得に応じて負担する保険料

なお、適用される率や金額は都道府県ごとに設定されているため、同じ所得であっても居住地によって保険料の額は異なります。