4. 「子ども・子育て支援金」は何に使われる?

支援金が充てられる事業は、法律(子ども・子育て支援法)で以下のとおり定められています。

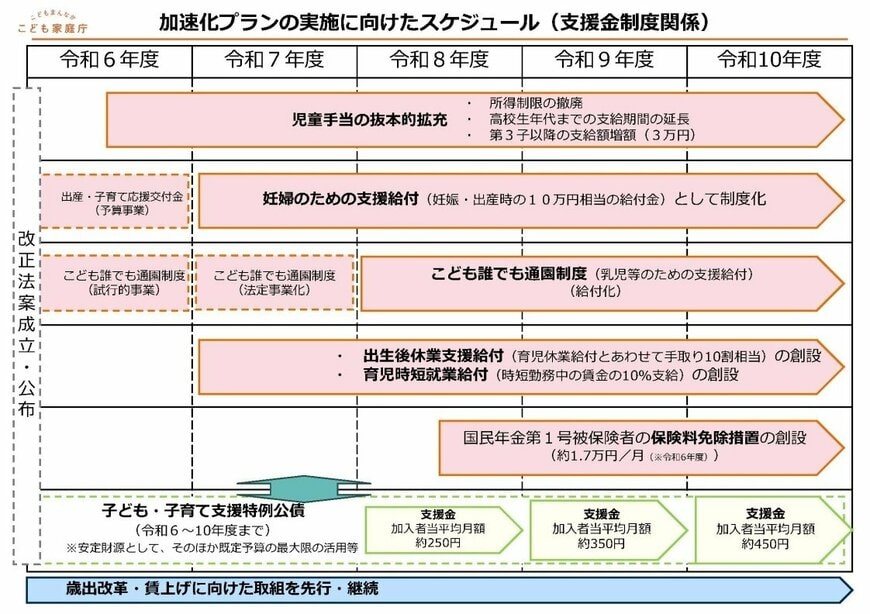

① 児童手当(高校生年代まで延長、所得制限の撤廃、第3子以降の支給額増額を実施)※令和6年10月から

② 妊婦のための支援給付(妊娠・出産時の10万円の給付金)※令和7年4月から制度化

③ こども誰でも通園制度(乳児等のための支援給付)※令和8年4月から給付化

④ 出生後休業支援給付(育児休業給付とあわせて手取り10割相当(最大28日間))※令和7年4月から

⑤ 育児時短就業給付(時短勤務中の賃金の10%支給)※令和7年4月から

⑥ 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置 ※令和8年10月から

⑦ 子ども・子育て支援特例公債(支援金の拠出が満年度化する令和10年度までの間に限り、①~⑥の費用の財源として発行)の償還金

「子ども・子育て支援金」は、その名の通り子育てに関わる手当や給付を行うための財源として利用されます。

4.1 子育て世代が受ける恩恵はどのくらい?

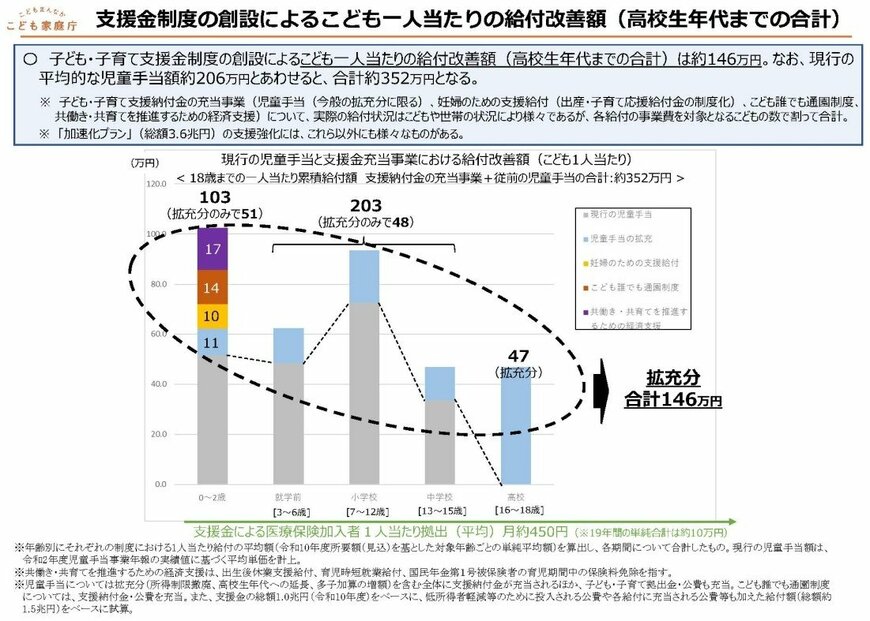

こども家庭庁の試算によると、「子ども・子育て支援金制度」の導入により、子ども一人当たりの給付改善額(高校生年代までの累計)は約146万円になる見込みです。

現行制度による児童手当の平均受給額(約206万円)と合わせると、総額は約352万円にのぼるとされています。

このように、子育て世帯にとっては給付の充実が図られる一方で、子どもがいない世帯やすでに子育てを終えた世帯にとっては、負担だけが増える構図に見えるかもしれません。

とはいえ、少子化対策や将来の社会保障制度の持続性という観点から見れば、社会全体で子育てを支えるという制度設計の意義は小さくないといえるでしょう。

特に、これから子育てを始める若い世代にとっては、経済的な不安を和らげる支援策のひとつとして安心感につながる可能性があります。