朝晩が少しずつ涼しくなり、秋の気配を感じる季節になりました。生活費を考えるとき、多くの人が気になるのが「年金」と「貯蓄」、そして最近では「物価の上昇」でしょう。

今回は、総務省や厚労省、内閣府、帝国データバンクの調査をもとに、65歳以上・二人以上世帯の平均的な貯蓄額や年金額、シニアの働き方、さらに食品の値上げが家計に与える影響について解説します。

1. ふつうのシニア、貯蓄はどれくらい?

総務省統計局のデータ「家計調査報告(貯蓄・負債編)2024年(令和6年)平均結果の概要(二人以上の世帯)」を参考に、世帯主が65歳以上かつ二人以上世帯の貯蓄について見ていきます。

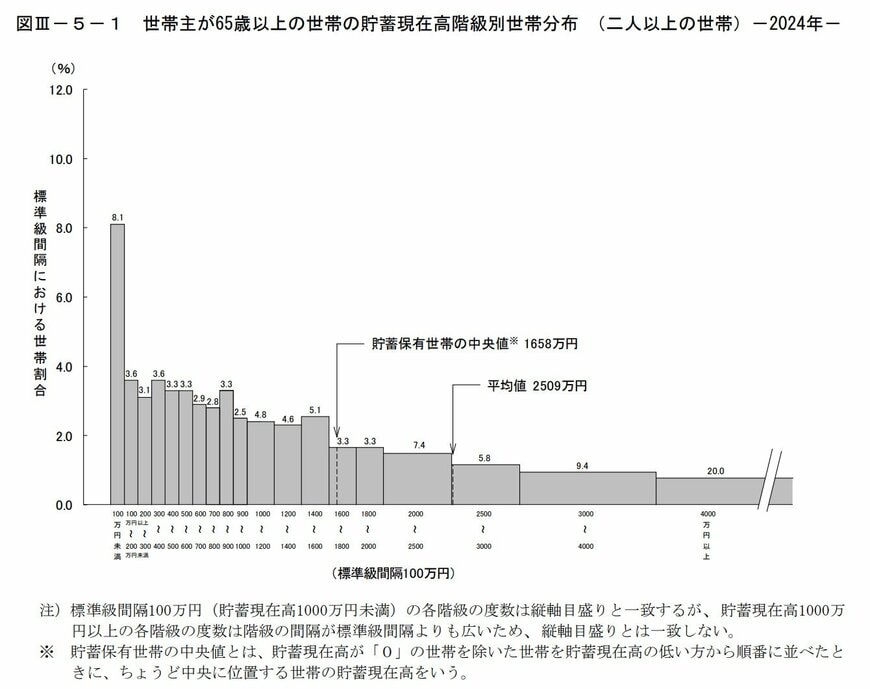

「家計調査報告(2024年)」によると、65歳以上・二人以上世帯の平均貯蓄額は2509万円、中央値は1658万円でした。貯蓄の分布を見ると、4000万円以上の世帯が20%を占めています。

一方で、100万円未満の世帯も8.1%あり、貯蓄額には大きな差があります。3000万円以上4000万円未満の世帯は9.4%、2000万円以上2500万円未満は7.4%など、中間層も幅広く分布しています。

統計からは世帯ごとに貯蓄額の差が大きいことがわかりましたが、老後の生活を安定させるには年金が重要な役割を担います。続いて、平均的な年金額とシニアの働き方について見ていきましょう。