生活保護の申請件数は、令和2年の新型コロナウィルス感染拡大後から5年連続で増加しています。

これまで何とか生活を維持できていた世帯でも、さまざまな影響により生活保護に頼らざるを得ない状況となっているようです。

生活保護の保護率は、都道府県によって異なります。

どういった都道府県が多い、または少ないのかランキングを確認してみましょう。

あわせて、生活保護申請件数が増加している理由についても解説していきます。

1. 生活保護の申請件数は5年連続で増加

生活保護の利用申請件数は年々増加傾向にあり、令和6年度の申請件数は25万9353件と、令和5年度より3.2%の増加となりました。

これで、令和2年の新型コロナウィルス感染拡大後、5年連続で前年度を上回ったことが厚生労働省の調査でわかりました。

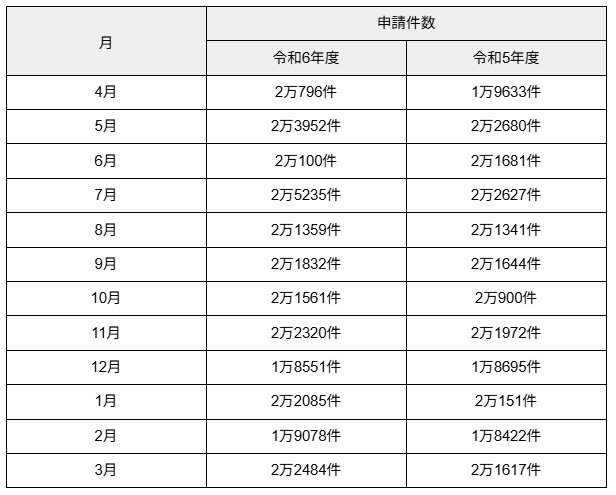

参考までに、令和6年度と令和5年度の月ごとの生活保護申請件数を比べてみましょう。

多くの月において、令和5年度よりも令和6年度の方が生活保護申請件数が上回っていることが分かります。

1.1 生活保護申請件数が増加している理由

近年の日本において、生活保護の申請件数が増加傾向にある理由は、社会的・経済的な事情が複雑に関係しています。

増加の主な理由として以下のことが挙げられるでしょう。

- 止まらない物価高騰

- 高齢者世帯、単身世帯の増加

- 非正規雇用の増加

令和3年後半から徐々に始まった物価高は、現在もなお継続しており、いつまでこの状況が続くのか予測できません。

物価高は低所得世帯ほど受ける影響が大きく、これまでぎりぎりで生活できていた世帯でも、耐え切れずに生活保護の受給申請に踏み切ったことが理由のひとつといえるでしょう。

また、生活保護の受給は高齢者世帯が55.4%を占めており、高齢化が進む中で申請数も増加していることが考えられます。

特に、高齢単身世帯での受給率が高く、受給世帯のうち約半数の51.6%を占めている状況です。

老後を一人で暮らす方が増え、家族からの支援が得られにくいことが影響しているといえます。

ほかにも、非正規雇用の増加により、経済的な安定が確保できていない世帯が増加していることも理由のひとつと考えられます。