2. 年金が「少ない・もらえない」が起こる理由

ここまで、いまのシニア世代の年金受給額事情を見てきました。平均額からはだいぶ乖離した低年金となる人が一定数存在していることが分かります。

このような低年金、さらには無年金の状態が起こる理由として、まず挙がるのが「資格期間の不足」です。

2.1 年金の「資格期間」とは?

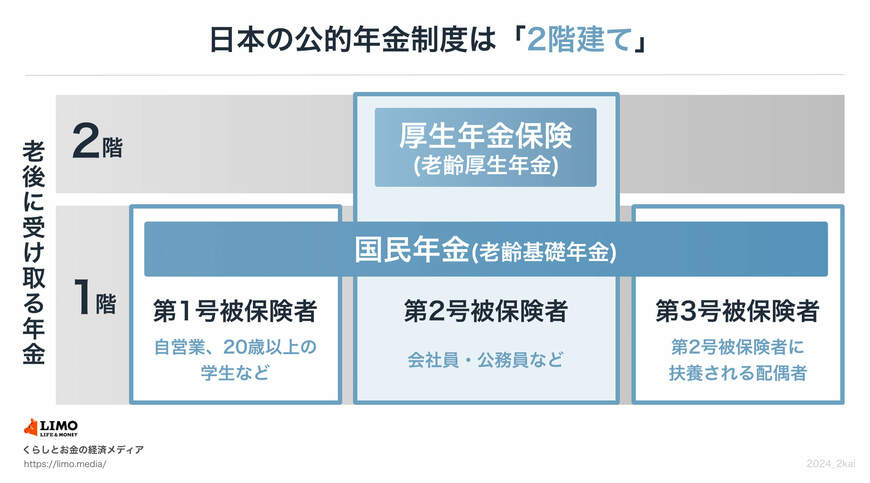

日本の年金制度は「2階建て構造」などと呼ばれますね。

1階部分は「基礎年金」とも呼ばれる国民年金で、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。2階部分の厚生年金は、会社員や公務員などのサラリーマンが国民年金(基礎年金)に上乗せして加入し、給与天引きで年金保険料を納めるものです。

老後に受け取る年金のうち、「老齢基礎年金(1階部分)」は「保険料納付済期間と保険料免除期間などの合計が10年以上」ある場合、原則65歳になった時点で受給できます。

「保険料納付済期間と保険料免除期間などの合計が10年に満たない場合」、合算対象期間(※)をプラスして10年以上になれば、この場合も年金を受け取ることができます。

この「資格期間」を満たしていない場合、年金が受給できない、つまり「無年金」となるのです。次では、低年金・無年金の原因として多く見られる、もう一つの問題についても触れておきます。

※合算対象期間:年金額には反映されないが、受給資格期間としてみなすことができる期間。詳しくは日本年金機構の「合算対象期間」をご参考にしてください。