筆者は元信用金庫職員ですが、偶数月の15日(※)は、窓口やATMに年金を引き出しに来店されるお客様が多かったことを思い出します。

高齢化がさらに進み、年金保険料を支払う現役世代が減少していくことを考えたとき、将来の年金額に不安を感じる現役世代の方もいるでしょう。

老後の暮らしを支える柱となる老齢年金を、いまのシニア世代はどのくらい受け取れているのでしょうか。

今回は、最新の年金額改定や、老齢年金のリアルな受給額事情をチェック。さらには65歳以上世帯の家計収支や、年金を受け取るタイミングを選べる「繰上げ・繰下げ受給」の基本についても触れていきます。

※公的年金の支給日は、偶数月の15日です。15日が土日・祝日となる場合は直前の平日に前倒しとなります。

1. 【6月支給分から年金が増える】2025年度は前年度より1.9%の引き上げ

2025年度の公的年金額は、3年連続の引き上げとなっており、2025年度は、前年度より1.9%の増額となりました。

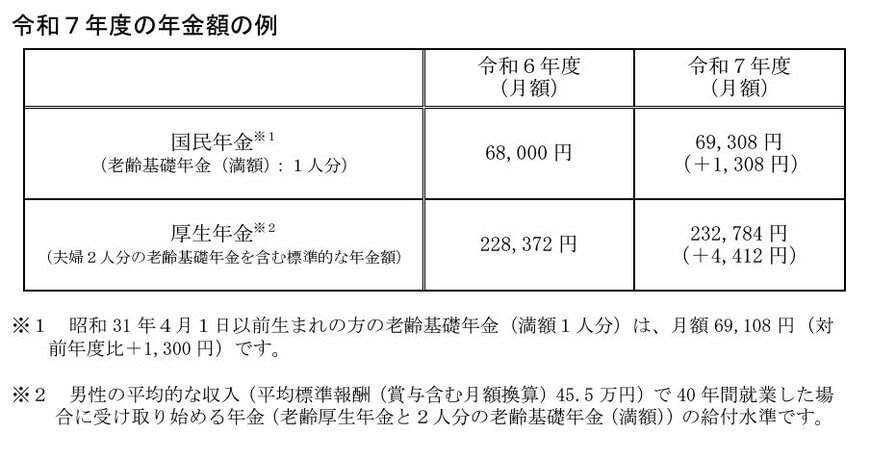

1.1 2025年度の年金額の例《国民年金・厚生年金》

- 国民年金(老齢基礎年金(満額)):6万9308円(1人分※1)

- 厚生年金:23万2784円(夫婦2人分※2)

※1 昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額6万9108円(対前年度比+1300円)です。

※2 男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。

厚生年金は40年間「会社員として月額45万5000円(平均)を稼いだ夫」と「ずっと専業主婦もしくは自営業だった妻」の組み合わせをモデル世帯と想定。上記の年金額は、「夫の老齢厚生年金+夫婦2人分の老齢基礎年金」となります。

3年連続のプラス改定となった一方で、実は年金そのものは、実質目減りとなっているのです。

1.2 【物価上昇と年金の関係】増額改定だけど「実質的には目減り」

公的年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、年度ごとに改定がおこなわれます。モノやサービスの価格や、現役世代の賃金の動向を考慮しながら、年金額も調整されるのです。

2025年度の年金額改定に用いられた物価変動率(※1)は2.7%、名目手取り賃金変動率(※2)は2.3%。そしてマクロ経済スライドによる調整(※3)で▲0.4%が加わった結果、今回の改定率ととなりました。

※1 物価変動率は2024(令和6年)の値

※2 名目手取り賃金変動率とは、2年度前から4年度前までの3年度平均の実質賃金変動率に前年の物価変動率と3年度前の可処分所得割合変化率(0.0%)を乗じたもの

※3 マクロ経済スライドとは、公的年金被保険者の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率を設定し、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するもの

次では、今のシニア世代が実際に受け取っている年金額についても見てみましょう。