5. 年金の繰上げ受給・繰下げ受給とは?

一般的な老齢年金の受給開始年齢は65歳ですが、「繰上げ受給」で前倒しする方法と、「繰下げ受給」で後ろ倒しする方法を選ぶことができます。

受給開始時期や、年金額の減額率・増額率についても整理しておきましょう。

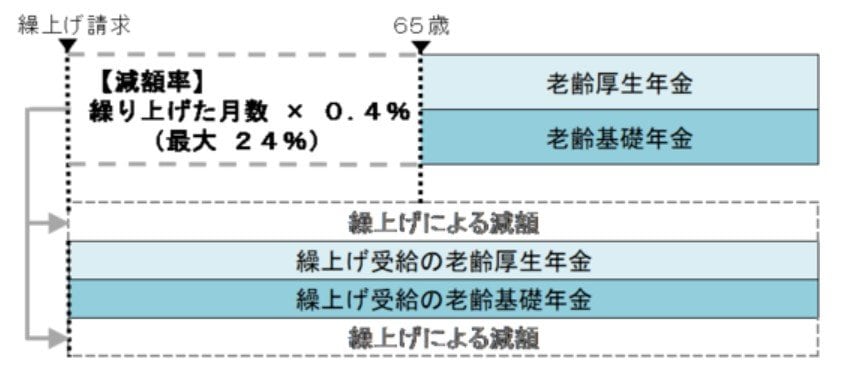

5.1 繰上げ受給

- 60歳から65歳になるまでの間で受け取り始める

- 原則として「老齢基礎年金・老齢厚生年金」はセットで繰上げ請求が必要

- 繰り上げた月数に応じて年金が減額される

- 減額率:繰り上げた月数×0.4%(最大24%)

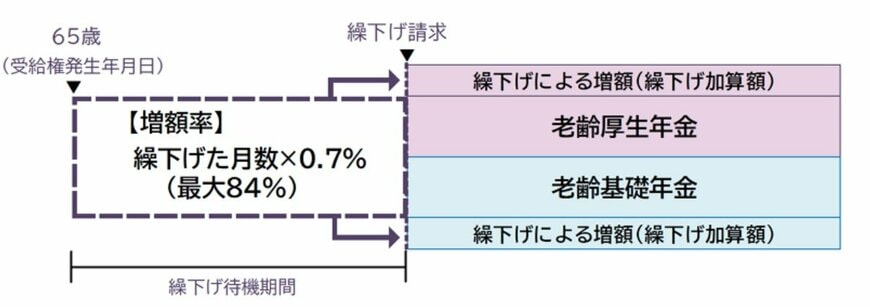

5.2 繰下げ受給

- 65歳で受け取らずに「66歳以後75歳まで」で受け取り始める

- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げが可能。どちらか一方のみ繰下げすることできる

-

繰り下げた月数に応じて年金が増額される

-

増額率:繰り下げた月数×0.7%(最大84%)

-

なお、いったん決まった「繰上げ受給の減額率」「繰下げ受給の増額率」は、生涯適用されます。繰上げ受給をした場合、65歳以降も減額された年金額が続く点には留意が必要です。

また、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度は設けられていません。

6. まとめにかえて

今回は、老後の受け取る年金ついて確認してきました。

老後2000万問題という言葉がありましたが、物価高を考えると、老後により大きなお金が必要になるかもしれません。

ではお金を準備していくのに、どのような手段をとるべきでしょうか。

低金利が続く日本では、貯金でコツコツ貯めていってもお金はほとんど増えませんので、資産運用を取り入れて資金作りをしていく方も増えています。

資産運用にはリスクがありますが、長期でコツコツ継続していくことでそのリスクは低減できますので、関心のある方は自分の考えに合っているのかまず調べてみるといいでしょう。

介護資金についても自己資金でまかなうとなると、余裕をもって資金準備をしておきたいところです。

介護資金については貯金や運用で貯めていくほかにも生命保険を活用して介護の保障を持っておくというのも介護リスクに備える手段の一つです。

どの手段で準備していくべきかは人それぞれですので、自分はこれだと思う方法を選び、安心して老後を迎える準備をしていきましょう。

参考資料

- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」

- 総務省「家計調査報告〔家計収支編〕2024年(令和6年)平均結果の概要」

- 総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2023年(令和5年)平均結果-(二人以上の世帯)」

- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」

- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」

矢武 ひかる