5. みんな国民年金をいくらもらっているのか《平均と個人差に着目!》

次は、厚生年金の加入期間がなかった人が受け取る国民年金(老齢基礎年金)の月額についても見ていきます。

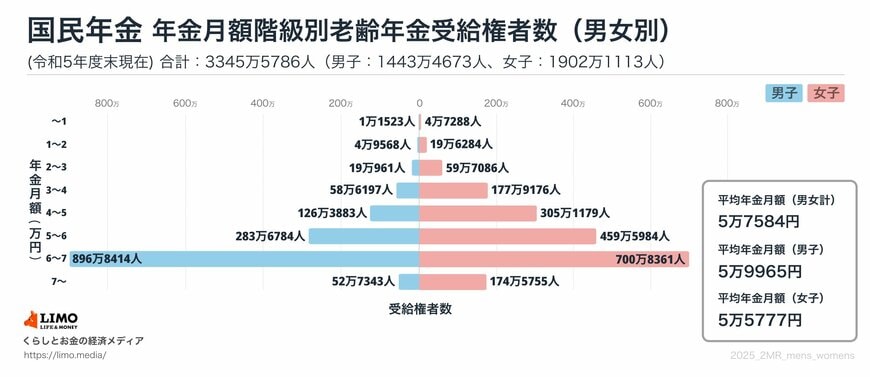

国民年金「平均年金月額」

- 〈全体〉平均年金月額:5万7584円

- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円

- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円

国民年金「月額階級別受給権者」

- 1万円未満:5万8811人

- 1万円以上~2万円未満:24万5852人

- 2万円以上~3万円未満:78万8047人

- 3万円以上~4万円未満:236万5373人

- 4万円以上~5万円未満:431万5062人

- 5万円以上~6万円未満:743万2768人

- 6万円以上~7万円未満:1597万6775人

- 7万円以上~:227万3098人

「厚生年金の男性平均月額を受け取る夫」と「国民年金の女性平均月額を受け取る妻」の夫婦世帯の場合、二人分の年金収入は月額22万2383円となります。

6. 65歳以上の「5人に1人が認知症」と推計。70歳以降の資産管理で大切なこととは

今回は、70歳代世帯の貯蓄事情や、遺産に関する考え方についてながめたあと、公的年金の受給額についても確認してきました。

教育資金や住宅資金とは異なり、老後資金は「何歳から、いくらくらい」必要となるかが見えにくいかもしれません。介護費用や医療費など、ある程度まとまった出費が突然発生する可能性もあるでしょう。

公的年金をどの程度受け取れるかを「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」で把握しておくとともに、預貯金、保険、投資をポートフォリオにバランスよく組み入れながら備えていきたいものです。

また、70歳以降でぜひ持っておきたいことの一つが、「資産をどのように管理し、将来に備えるか」という視点でしょう。

「団塊の世代」がすべて後期高齢者となる2025年は、日本の65歳以上の約5人に1人が認知症となると予測されてきた年でもあります。

「資産を増やす」「相続税対策をおこなう」だけではなく、認知症対策を含めた資産の管理をおこなう必要がある世帯は、決して少数派ではないでしょう。

参考資料

- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 総務省「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要」

- 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(概要)

吉沢 良子